Le monument des Mobiles, une polyphonie mémorielle

Contexte historique

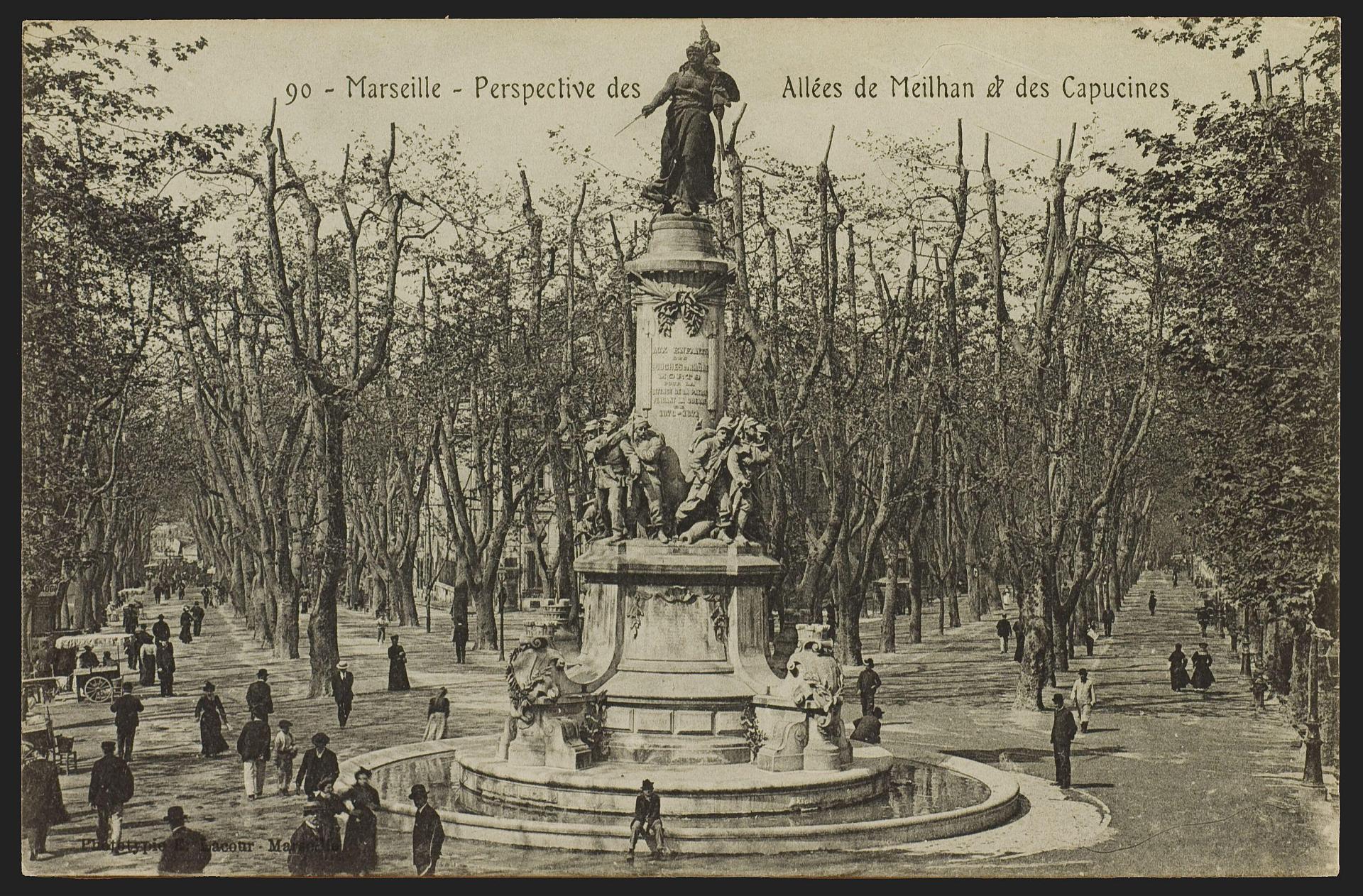

Ce monument aux mobiles de Marseille est érigé en 1892-93. Il est voulu par Félix Baret, maire de la ville et ancien capitaine des mobiles. Il se veut un monument unique pour commémorer les morts de la guerre de 1870-71, qui lui permette de fédérer les différentes demandes qui arrivent sur le bureau du maire. Une souscription est lancée, qui rassemble plus de 47 000 souscripteurs, dont l’État et la ville de Marseille, qui en est le propriétaire.

L’œuvre est confiée à trois artistes des Bouches-du-Rhône : l’architecte Gaudensi Allar et deux sculpteurs, Constant Roux et Jean Turcan. Le discours qu’ils proposent est assez simple, assez conforme à ce que l’on attend à l’époque ; il porte un ensemble de significations attendues : recueillement et culture du souvenir, mais aussi appel au sursaut et surtout revanchisme. C’est ce que suggère clairement cette République triomphante et casquée, qui s’élève à plus de 13 mètres de hauteur et qui protège les personnages de son épée, dans cette figure classique du « glaive nu de la France ».

Même si tous les Marseillais connaissent ce monument… connu sous son nom de « monument des Mobiles ». Quand on vient sur la place qui l’entoure, on dit d’ailleurs qu’on vient « aux mobiles ». Malgré cela, tous et toutes ne savent pas vraiment de quoi il s’agit, ni quelle est son histoire. Alors de quoi s’agit-il ? En fait, ce monument est l’un des rares à commémorer, dans les lieux éloignés des théâtres des combats, les militaires tombés lors de la guerre franco-prussienne de 1870-71. Plus précisément, il rend hommage au millier de victimes de la garde mobile des Bouches-du-Rhône, sur les 30 000 qui furent engagés contre les Prussiens.

La construction de ce monument à Marseille participe à un élan commémoratif tout d’abord assez paradoxal puisqu’il s’agit de commémorer une défaite (chose difficile) mais aussi de rassembler un pays en proie aux doutes et à l’instabilité politique. Cela confère quelques particularités à ce type de monument. Ces monuments de la guerre de 1870-71 sont en effet généralement marqués par l’expression d’un sentiment localiste assez fort, ce qui est lié au fait que la période de doute qui suit la défaite laisse le champ libre dans un premier temps à des acteurs de mémoire qui représentent les familles ou les régiments, souvent structurés par l’Eglise dans un premier temps. Puis, à partir des années 1890, cette commémoration de la guerre franco-prussienne prend une nouvelle coloration avec la consolidation de la République dans les années 1880. Elle amplifie la vague mémorielle par la réappropriation par la République radicale du souvenir de la guerre de 1870-71, qui préfigure bien ce que se fera plus tard avec la mémoire de la Grande guerre.

À l’étage inférieur, ce sont 17 soldats qui représentent les différentes corps d’armée, officiers et simples soldats (ce qui est une nouveauté). Si on jette un œil plus bas, on comprend la structure pyramidale du monument, car, sur quatre côtés qui dessinent une base carrée, on distingue les quatre blasons des villes de Marseille, Aix, Arles et Tarascon puis, plus bas encore, les noms des chefs-lieux de canton. Cette structure donne une bonne image de cette dialectique entre les identités locales et l’incarnation de la cause républicaine qui caractérise ces monuments : l’ancrage de la République dans ces petits pays qui forgent son identité et qu’elle fédère par le haut.

Approche critique

Ce monument est un point de repère du centre-ville de Marseille. On le connaît bien quand on fréquente les espaces entre la Canebière, Longchamp et les Réformés. Son exemple donne une perspective intéressante et originale sur les relations qui se tissent entre pouvoir et territoire, entre individus et collectif, entre minorités et majorité. Si, comme on le voit bien, le monument aux morts est toujours polysémique, cette caractéristique est assez poussée pour ce monument, d’une manière particulièrement intéressante quand on étudie la société contemporaine.

La particularité du monument de Marseille est d’être conçu dès le départ comme un monument commémoratif multiple. En effet, sur l’une des faces du monument, une inscription rend hommage au 45e régiment de marche formé par les gardes mobiles des Bouches-du-Rhône, qui a été chargé de réprimer, en 1871, ce qui est désigné comme étant « l’insurrection arabe de la province de Constantine », c’est à dire la révolte qui fait suite à la défaite française de 1871 et dont l’un des acteurs principaux est le cheikh El Mokrani.

Après la première guerre mondiale, le lieu est baptisé square de Verdun, ce qui permet donc, autour du monument, de mentionner la mémoire de Grande Guerre, victorieuse cette fois-ci. Actuellement, le monument est ou a été un point de ralliement pour un grand nombre de rassemblements et de manifestations.

De la sorte, par-delà son message de départ, le monument aux Mobiles se transforme en une sorte de monument générique dédié à la commémoration. Pour ce qui est des manifestations officielles, on y célèbre (entre 2011 et 2014) l’armistice du 11 novembre marquant la fin de la Grande Guerre (après avoir été célébré au Monument aux morts de l’armée d’Orient sur la corniche, puis au Fort Saint Nicolas) mais aussi les commémorations du 8 mai 1945 ou encore les victimes du bombardement de Marseille par les alliés le 27 mai 1944. La municipalité précédente y organisait de 2017 à 2019 un « bal patriotique » censé reprendre l’ambiance cocardière de la Libération. Cet ensemble d’activités tend à faire endosser à ce monument des commémorations qui ne lui étaient pas affectées originellement. Sa simple présence en un lieu, son aspect, sa masse, sa forme, semblent permettre de cristalliser des pratiques commémoratives qui ne lui sont pas forcément originellement liées.

Cette caractéristique peut aujourd’hui en faire le témoin d’une tendance emblématique de notre époque. C’est en effet le cas quand le monument se fait le support de récits quelque peu décalés par rapport au récit national qu’il est censé incarné… En effet, en plus de cet aspect très officiel, il est intéressant de noter que la base du monument a été agrémentée dans les années 1950 à 1970 de nouvelles plaques, dans un style légèrement bricolé. Celles-ci évoquent la mémoire de certaines communautés (Grecs, Arméniens, Juifs, Harkis, combattants de la Résistance, etc.) ayant participé à des conflits particuliers ou à la libération de Marseille, et qui désirent elles-aussi honorer sur ce lieu « leurs » morts, tout en soulignant leur contribution à ces luttes patriotiques. Sans être vraiment subversifs, ces premiers réaménagements du monument des Mobiles font état de la diversité d’une société française où les citoyens ne se reconnaissent plus uniquement dans le discours unitaire de la République ou de ses petits pays, mais plutôt dans des groupes qui en embrasseraient le destin tout en restant eux-mêmes distincts de la « majorité ». Ce cas illustre une soif nouvelle de visibilité, ou un nouveau mode d’expression de l’identité dans le pays, qui manifeste un regain d’attachement à des appartenances spécifiques, tout en voulant les faire entrer en tant que telles dans les récits collectifs. Il ne s’agit pas d’avoir ici un discours normatif, qui prétendrait que la communauté nationale est sapée par l’émergence des communautés, mais plutôt de montrer que différents acteurs sont à l’œuvre dans la société française pour promouvoir ce type d’expression plus ou moins adoptées, et que ce monument en porte la trace.

Au delà de ce type de mouvement, le monument (avec ses alentours) se trouve également pris dans des enjeux relevant de la quête pour une plus « juste mémoire » (Paul Ricoeur), qui nous entraîne cette fois-ci vers des moments de polémique qui prennent corps autour du monument des Mobiles. C’est ainsi qu’il a été plusieurs années de suite le point de rassemblement d’une commémoration des massacres de Sétif commis par l’armée française contre des Algériens en 1945. Les monuments, même s’ils sont des objets, ont une corporalité qui en fait plus facilement des objets fétiches, des objets porteurs de sens, d’enjeux et de passions.

Auteurs et autrices

-

CHABANI Samia

Coordinatrice générale d’Ancrages, journaliste Diasporik -

SINTÈS Pierre

Géographe, TELEMMe

Bibliographie

Rémi Dalisson, « Mémoire de guerre et nouvelles pratiques culturelles sous la IIIe République : l’exemple du monument aux morts de 1870 à Marseille », Cahiers de la Méditerranée, 2013, n° 86, p. 383-399.

Pour citer

(2026). “Le monument des Mobiles, une polyphonie mémorielle”, Mars Imperium (https://marsimperium.org/le-monument-des-mobiles-une-polyphonie-memorielle?lang=), page consultée le 15 janvier 2026, RIS, BibTeX.