Le mythe de fondation de Marseille, colonie grecque et porte de l’Orient

Contexte historique

En 1952, une plaque en bronze commémorant la fondation de Marseille par les Phocéens est inaugurée quai des Belges sur le Vieux Port, par le maire Gaston Defferre.

ICI

VERS L’AN 600 AVANT JC

DES MARINS GRECS ONT ABORDÉ

VENANT DE PHOCÉE

CITE GRECQUE D’ASIE MINEURE

ILS FONDÈRENT MARSEILLE

D’OÙ RAYONNA EN OCCIDENT

LA CIVILISATION

On connaît plusieurs versions du mythe de la fondation de Marseille par les Grecs de la ville de Phocée sur la côte d’Asie mineure dans l’actuelle Turquie. La plus ancienne est celle d’Aristote dans La Constitution de Marseille rapportée par Athénée à la fin du IIe siècle après JC. Mais c’est celle de l’auteur latin Trogue-Pompée, datant du Ier siècle avant JC et reprise par Justin aux IIIe et IVe siècles après notre ère, qui s’est imposée au XIXe siècle.

La flotte des Grecs, dont l’un des chefs se nomme Protis, arrive dans la calanque du Lacydon, à l’emplacement de l’actuel Vieux Port, au moment où Nannus, roi des Ségobriges qui peuplent la région, célèbre le mariage de sa fille Gyptis. Au cours du banquet la jeune femme doit choisir pour mari l’un de ses prétendants. En offrant une coupe à Protis, elle le désigne au yeux de tous comme son époux.

Ce mythe fondateur est repris et popularisé à Marseille au cours des XIXe et XXe siècles car il permet de relier l’histoire impériale de la ville, qui est alors d’actualité, et celle de sa fondation. En 1899, le 25e centenaire de la fondation de la ville est officiellement célébré avec une affiche de Dellepiane mettant en scène le mythe fondateur.

Le thème est aussi utilisé pour le décor de deux des plus célèbres monuments marseillais, le Palais Longchamp et l’escalier de la Gare Saint-Charles.

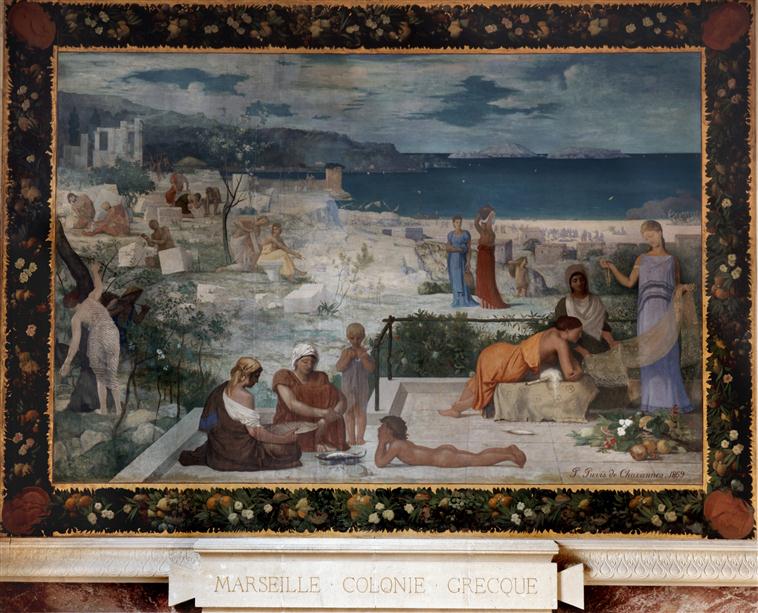

En 1867, la ville commande deux toiles au peintre parisien Puvis de Chavannes, pour l’escalier du musée des Beaux-Arts au Palais Longchamp, dont la construction est en cours d’achèvement : Marseille, colonie grecque et Marseille, porte de l’Orient.

Ces peintures célèbrent l’histoire de la ville, établissant un lien historique entre son prestigieux passé antique et sa puissance économique contemporaine. Cette idée est reprise un demi-siècle plus tard dans le décor de l’escalier de la gare Saint-Charles qui marque l’apogée de la propagande coloniale dans le décor urbain marseillais.

Approche critique

Le terme romain de colonie, qui désignait une implantation dans un nouveau territoire conquis, était inconnu des Grecs qui utilisaient le terme ἀποικία / apoikia pour désigner ces citées créées hors du monde grec.

C’est au XIXe siècle, parallèlement à l’expansion coloniale européenne, que s’impose ce terme pour désigner le phénomène de mouvement des populations grecques en Méditerranée entre les VIIIe et VIe siècles avant notre ère.

Dans l’iconographie coloniale qui se développe à Marseille, l’image du prestige de la civilisation de la Grèce antique s’implantant dans des territoires « barbares », sert de légitimation à l’argument de la « mission civilisatrice » de la colonisation. Si le colonialisme est toujours lié à une conquête territoriale, l’impérialisme n’est pas forcément territorial mais peut être une domination culturelle, économique et politique par exemple.

Le mythe de la fondation de Marseille s’appuie sur l’alliance entre l’ici et l’ailleurs dans une union symbolique qui se distingue du récit national, qui a conservé une ligne continue qui va des Gaulois à la France contemporaine, sans évoquer la diversité régionale ou minoritaire d’une République une et indivisible.

Par ailleurs, la résurgence de ce mythe et sa célébration à partir de la fin du XIXe siècle permettent d’instiller l’idée que, le lien entre Marseille et l’Orient étant historique et « naturel », sa place de métropole impériale est donc elle aussi évidente et légitime.

Auteurs et autrices

-

CHABANI Samia

Coordinatrice générale d’Ancrages, journaliste Diasporik -

GEORGET Luc

Conservateur en chef du musée des Beaux-Arts de Marseille

Bibliographie

Luc Georget, Musée des beaux-arts Palais Longchamp : guide des collections Musée des beaux-arts (Marseille), Art Lys, Musées de Marseille, RMN-Grand Palais | août 2013

Pierre Puget : sculpteur, peintre, architecte, Marie-Paule Vial et Luc Georget, Art Lys, RMN-Grand Palais | octobre 2014

Paul Louis Bouillon-landais, Catalogue des objets d’arts composant la collection du Musée de Marseille, Marseille, 1877, n° 175

Philippe Auquier, Catalogue des peintures, sculptures, pastels et dessins du musée des Beaux-Arts de Marseille, Marseille, 1908, n° 455

Aimée Brown-Price Pierre Puvis de Chavannes, 2 vol., New Haven/Londres, Yale University Press, 2010

Exposition Puvis de Chavannes, 1824-1898 - Galeries nationales du Grand Palais - France, Paris, 1976-1977

Exposition Puvis de Chavannes et le musée des Beaux-arts de Marseille, Marseille, musée des Beaux-arts, 1984-1985, n° 3-4

Pour citer

(2026). “Le mythe de fondation de Marseille, colonie grecque et porte de l’Orient”, Mars Imperium (https://marsimperium.org/le-mythe-de-fondation-de-marseille-colonie-grecque-et-p), page consultée le 15 janvier 2026, RIS, BibTeX.