Le grand café turc. Marseille et l’empire ottoman

Contexte historique

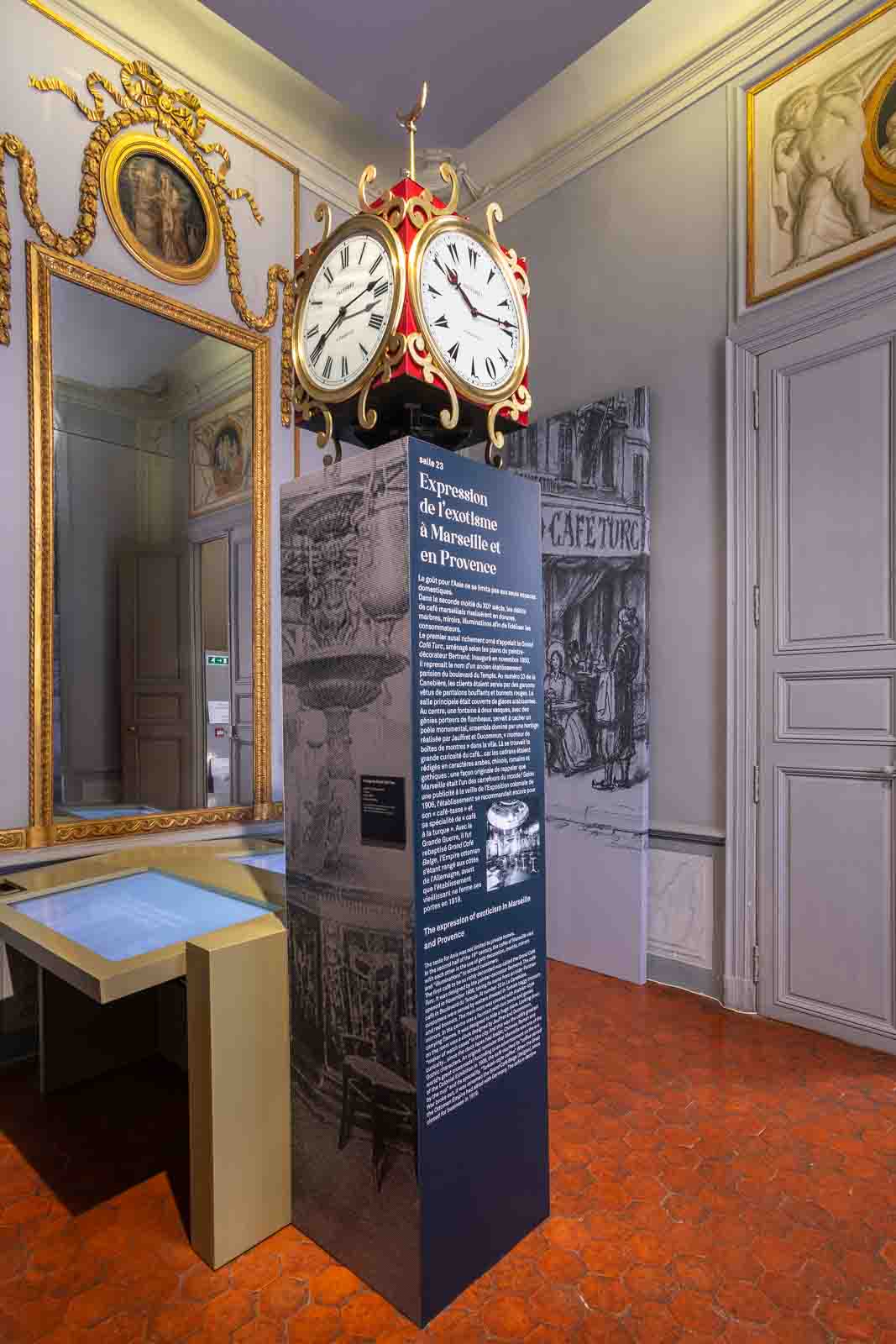

Le grand café turc, inauguré le 9 novembre 1850, représente un établissement pionnier en son genre dans la région et le premier café à recevoir ce type d’ornementation en France. Il était aménagé sur deux niveaux et présentait au rez-de-chaussée une salle agrémentée de murs ornés de miroirs, assortie de chaises simples, au centre de laquelle trônait une fontaine monumentale surmontée d’une horloge affichant simultanément l’heure turque, chinoise, arabe et européenne. Une salle à l’entresol servait de galerie de peintures avec des panneaux réalisés par Loubon, Brest, Reynaud, Bouillon-Landais ou encore Lagier, dont Théophile Gautier fit une description enthousiaste au début de son livre Constantinople en 1853. Une seconde entrée dans l’établissement, rue Beauvau, donnait sur un salon orientalisant. Une publicité, à la veille de l’Exposition coloniale de 1906, vantait le « café-tasse » et le « café à la turque » de l’établissement.

Toutefois, au début de la Grande Guerre, en 1914, il est rebaptisé Café belge, la désignation antérieure de Café turc ayant suscité des polémiques en raison de l’alliance de la Turquie avec l’Allemagne. L’établissement ferme ses portes de manière définitive en 1919. L’Office du Tourisme de Marseille y établit sa résidence en novembre 1936 avant de déménager vers son nouveau siège sur la Canebière.

Les relations entre la France et l’Empire ottoman sont historiquement mouvementées. Cependant, à Marseille, les intérêts commerciaux avec le Levant priment sur les enjeux politiques. Au XVIIe siècle, la France connait une augmentation significative de l’importation de matières premières en provenance du Levant : coton brut, soie, laine de divers animaux, produits tinctoriaux, peaux, huile d’olive, tabac et sporadiquement des céréales. La soie est alors le principal produit importé, représentant environ un quart de toutes les importations en France à cette époque. Elle est ensuite détrônée par le coton qui devient à son tour, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le principal produit en provenance du Levant. Ces importations fournissent aux industries locales les matières premières dont elles ont besoin et contribuent, aux côtés des arrivages d’autres provenances, à assurer leur croissance.

Approche critique

Les relations commerciales, politiques et diplomatiques avec l’Empire ottoman et les régences d’Afrique du Nord étaient étroites, compliquées et changeantes.

Le café turc que nous avons décrit s’inscrit dans le sillon d’une autre histoire, celle des Empires et des États-nations. Si Napoléon, avec la campagne d’Égypte, a amorcé un nouveau projet impérialiste au détriment même de l’unité territoriale de l’Empire ottoman, l’élan expansionniste de la France se poursuit tout au long des XIXe et XXe siècles sous différentes formes allant de la colonisation pure et simple à des formes de domination moins formelles, comme dans l’Empire ottoman.

La présence du grand café turc de Marseille montre comment, à l’époque coloniale, la reproduction stéréotypée de lieux et de coutumes des « autres » est une mise en scène d’une réalité qui n’est souvent qu’imaginée. En effet, les représentations idéalisées du Maghreb et de l’Empire ottoman ont été structurées par l’Orientalisme, un courant littéraire et artistique né dans la seconde moitié du XIXe siècle. Selon l’intellectuel Edward Saïd (1978), l’Orientalisme construit et popularise l’idée d’un Occident et d’un Orient ontologiquement différents. À ce titre, le café Turc de Marseille est un lieu caractéristique de la culture orientaliste.

Auteurs et autrices

-

BLANCHET Ann

Conservatrice du patrimoine, Musées de Marseille -

CHABANI Samia

Coordinatrice générale d’Ancrages, journaliste Diasporik -

STEFANI Matteo

Anthropologue

Bibliographie

Edward W. Saïd, 2005, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Édition Le Seuil, 448 pages

Pour citer

(2026). “Le grand café turc. Marseille et l’empire ottoman”, Mars Imperium (https://marsimperium.org/le-grand-cafe-turc-marseille-et-l-empire-ottoman?lang=f), page consultée le 15 janvier 2026, RIS, BibTeX.