Méditerranées coloniales au MuCem

Contexte historique

Marseille colonie grecque, Marseille porte de l’Orient : ce diptyque, mis en exergue au palais Longchamp comme sur l’escalier monumental de la gare Saint-Charles, montre bien comment l’héritage antique, revendiqué par les puissances européennes du XIXe siècle, va de pair avec la construction d’un regard orientalisant sur les rives sud et est de la Méditerranée, l’un comme l’autre participant à la démarche coloniale. La mise en œuvre de ce discours idéologique double s’appuie notamment sur des images, des objets et des œuvres d’art, acquis, collectés et exposés par les musées alors dits des beaux-arts ou d’ethnographie. Le Mucem et une partie de ses collections sont les héritiers de cette histoire complexe de la construction du regard de l’Europe sur la Méditerranée, sur laquelle l’exposition semi-permanente « Méditerranées. Inventions et représentations » propose de revenir.

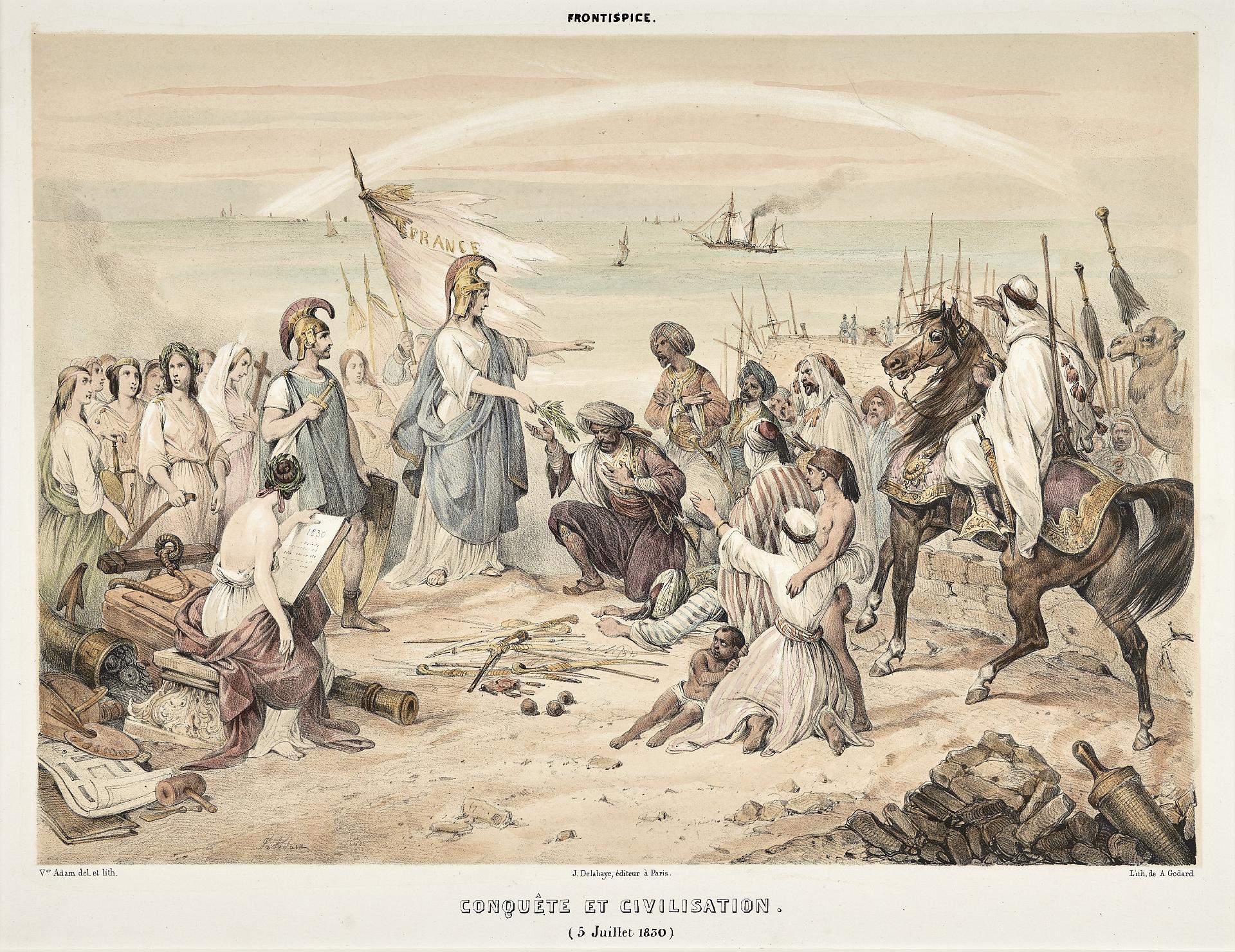

Frontispice de L’Algérie historique, pittoresque et monumentale

Tandis que la Vénus d’Arles est au XIXe siècle érigée par les folkloristes en ancêtre des femmes arlésiennes contemporaines, la découverte en 1846 de la Vénus de Cherchell dans l’Algérie colonisée par la France est utilisée pour légitimer la conquête : l’antique Césarée de Maurétanie est considérée comme une « petite Grèce », et donc comme un territoire relevant d’une civilisation européenne revendiquant l’héritage de l’Antiquité gréco-romaine.

Dans l’entre-deux-guerres, l’Italie fasciste s’appuie également sur le patrimoine antique pour justifier et valoriser la colonisation de la Libye. La basilique romaine de Leptis Magna sert ainsi de modèle au pavillon italien lors de l’Exposition coloniale de 1931 à Paris. En Libye même, des monuments de l’Antiquité sont remontés, comme le théâtre de Sabratha, où Mussolini vient en 1937 assister à une représentation de l’Œdipe Roi de Sophocle. C’est lors de cette même visite qu’est inauguré l’arc des Philènes, arc de triomphe néo-antique sur lequel est gravé le vers latin d’Horace suivant : « Soleil nourricier, puisses-tu ne rien voir de plus grand que la ville de Rome ! » La brutalité de la colonisation est ainsi dissimulée par la gloire de la Rome antique et de ses monuments.

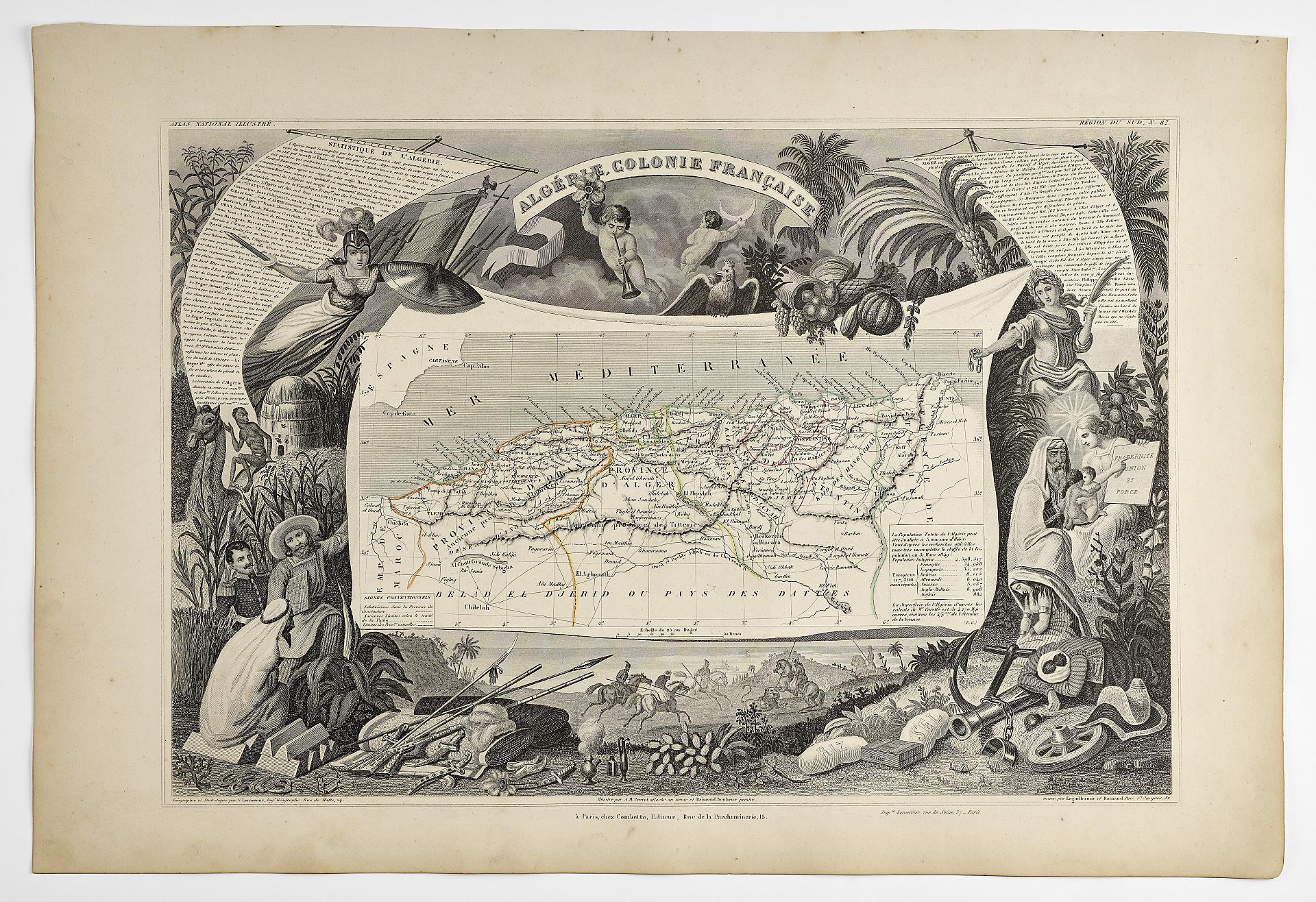

La « mission civilisatrice » que les puissances européennes s’attribuent à partir du XIXe siècle en Méditerranée vis-à-vis des territoires qu’elles colonisent s’appuie donc sur la revendication de l’héritage antique. Elle passe aussi en miroir par la construction d’une altérité stéréotypée, que les artistes orientalistes contribuent à créer et à diffuser, à travers des représentations érotisantes des harems ou des danseuses Ouled Naïl, ou encore des figurations idéalisées des paysages d’Afrique du Nord ramenés à une Arcadie primitive. La description et la représentation de l’Algérie dans l’Atlas Levasseur de 1845 montre bien comment s’articulent la mission civilisatrice de l’Europe gréco-latine vis-à-vis des colonisés renvoyés à leur altérité orientalisante d’une part, et l’exploitation des ressources coloniales d’autre part.

Les artistes orientalistes du XIXe et du début du XXe siècle, tout comme les ethnologues de la même époque, travaillent en Afrique du Nord dans un contexte colonial, souvent en lien avec l’administration et l’armée. Leurs créations et les objets qu’ils collectent relèvent d’un intérêt pour la diversité de l’humanité et de ses cultures, mais ils s’inscrivent également dans le contexte d’un rapport de domination politique et de prédation économique. Au musée d’Ethnographie du Trocadéro, l’un des musées dont le Mucem est l’héritier, les outils agricoles algériens sont vers 1900 présentés dans un accrochage évoquant les trophées militaires : le lien unissant conquête militaire, exploitation des ressources et muséographie est clairement mis en exergue.

Approche critique

Artistes, ethnologues et institutions muséales se sont largement interrogés – et continuent à le faire – sur leurs propres pratiques et sur les usages de leur travail et du patrimoine en contexte colonial, postcolonial puis dé-colonial. Les surréalistes appellent dès 1931 au boycott de l’Exposition coloniale à Paris. Dans une conférence de 1950 sur « L’ethnographe devant le colonialisme », Michel Leiris souligne et dénonce les liens de sa discipline avec la colonisation. Depuis plusieurs années, les musées se penchent sur l’histoire de leurs collections, et en particulier sur les problématiques liées à leur acquisition dans des contextes marqués par des rapports de domination. Certaines institutions s’efforcent de repenser les notions d’origine européenne que sont le « musée » et les « collections », ou expérimentent différentes formes de participation, comme c’est le cas en conclusion de l’exposition « Méditerranées ». Ces approches ont en commun de proposer une réflexion sur le patrimoine en le replaçant dans le contexte de sa constitution, et notamment dans le contexte de la colonisation : c’est dans cette démarche, visant à placer le musée au cœur des débats de société contemporains, que se situe le Mucem et cette exposition semi-permanente.

Raphael Bories

Auteurs et autrices

-

CHABANI Samia

Coordinatrice générale d’Ancrages, journaliste Diasporik

Pour citer

(2026). “Méditerranées coloniales au MuCem”, Mars Imperium (https://marsimperium.org/mediterranees-coloniales-au-mucem), page consultée le 15 janvier 2026, RIS, BibTeX.