Les témoins d’une propagande coloniale à Marseille : le parc Chanot et les supports de diffusion des expositions coloniales

Contexte historique

En 1903, le docteur Édouard Heckel s’associe au savonnier, armateur et homme politique Jules Charles-Roux pour organiser une exposition de grande ampleur à Marseille. L’objectif est de légitimer la place du port de Marseille dans l’entreprise coloniale et d’illustrer de manière spectaculaire l’Empire colonial français et les actions de la métropole sur les territoires colonisés. Une fois les principes de ce projet posés, la priorité était de trouver un emplacement de vingt à vingt-cinq hectares dans un rayon restreint autour du centre-ville et accessible en tramway, afin de faciliter la venue des visiteurs.

Un grand nombre de sites ont été proposés : des domaines privés très onéreux, des terrains communaux trop exigus, comme l’ancien cimetière Saint-Charles, ou encore trop excentrés comme le parc Borély. Après de longues négociations, il est admis en octobre 1904 que le champ de manœuvres du Rouet sera mis à disposition de Jules Charles-Roux par le ministère de la Guerre pour une durée de deux ans et demi. Ce terrain, augmenté par la propriété Richard et par un terrain de la compagnie ferroviaire Paris-Lyon-Méditerranée, offre à l’Exposition coloniale de 1906 une ouverture directe sur le rond-point du Prado et une superficie totale de vingt hectares.

À la clôture de l’exposition de 1906, le maire de la ville Amable Chanot, élu depuis 1902, exprime sa volonté de conserver le parc mais le projet semble compromis par les efforts financiers exigés. En effet, outre l’acquisition du champ de manœuvres du Rouet, il faudrait également acquérir trois propriétés établies sur le site, investir dans un palais qui ferait office de musée, aménager le parc et élever une grille monumentale pour le clôturer. Le devis est alors estimé à un million et demi de francs. Pour donner satisfaction à la municipalité, un arrêté ministériel de 1907 autorise la mise en place d’une loterie de deux millions et demi de francs pour la conservation du parc de l’Exposition coloniale. Cette stratégie échoue et la ville doit recourir à un emprunt pour finalement acquérir le terrain qui sera nommé le parc Amable-Chanot.

Pour l’Exposition coloniale de 1922, une grille monumentale en fer forgé et bronze doré a été élevée afin de protéger le parc d’exposition et son précieux contenu. Œuvre du ferronnier marseillais Louis Trichard, sur les plans de l’architecte Joseph Lajarrige, son fronton présente les armes de la ville et l’ensemble est composé de divers motifs zoomorphiques et maritimes. La grille a été remise aux mains de la ville par Adrien Artaud, commissaire général de l’Exposition coloniale de 1922, le 9 mars 1924.

Approche critique

Il peut paraître étonnant que la grille monumentale n’ait pas été sujette à d’autres motifs ornementaux plus proches des iconographies coloniales au vu de son contexte d’élévation en lien avec l’Exposition coloniale de 1922. Le seul élément permettant de rapprocher la grille avec l’évènement colonial se trouve de part et d’autre de l’entrée par l’installation de deux plaques commémoratives en marbre introduites de la manière suivante : « Cette grille a été offerte à la ville de Marseille en souvenir de l’exposition coloniale de Marseille, le 9 mars 1924 […] ». En définitive, les traces matérielles des expositions coloniales marseillaises au parc Chanot se résument à une grille ornementale Art déco et un Palais des Arts plutôt classique, qui se fondent dans l’espace urbain et ne présentent aucun lien esthétique avec les représentations coloniales usuelles de l’époque telles que les statues de l’escalier de la gare Saint-Charles. La société SAFIM, responsable du parc Chanot pour l’organisation de ses événements, éclipse elle-même le passé du parc en proposant le Palais des Arts simplement comme « un cadre historique de qualité pour vos événements ». En réalité le « souvenir », qui ne se veut aucunement nostalgique ici, des expositions coloniales marseillaises et plus largement de la diffusion de la propagande coloniale à Marseille, s’illustre par d’autres supports matériels qu’il est possible de retrouver couramment tant leurs distributions s’est faite massivement. Parmi eux : la carte postale.

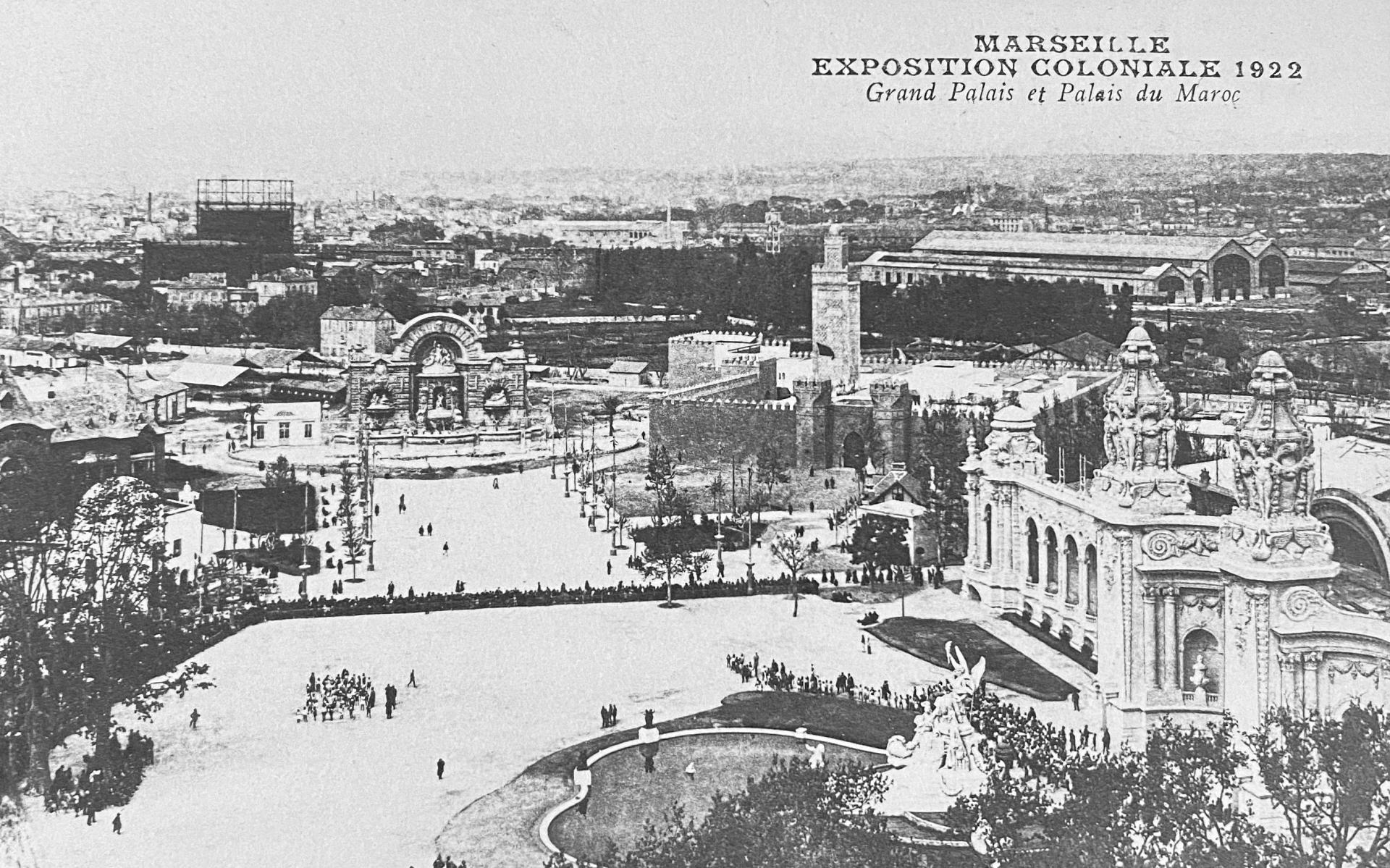

Elle s’implante en France en 1872 et ce n’est que dans les années 1890 qu’apparaissent les formes photographiques rendant ce moyen de communication très populaire. L’Exposition universelle de 1900 édite une très large diversité de ces petits bouts de carton, ce qui lui vaut de connaître un essor considérable. Les expositions coloniales de 1906 et 1922 en font autant en éditant un grand nombre de recueils qui sont accompagnés de carnets de timbres. Un service de Poste était spécialement aménagé au parc Chanot pour faciliter leurs ventes mais également leurs envois dans la France entière.

Ces images se veulent attrayantes. Elles constituent, avec les nombreux reportages photographiques de l’époque, dont certains ont été conservés aux archives municipales et départementales, des médias efficaces pour la diffusion de l’idéologie coloniale. Toujours en vente dans certains commerces du Vieux-Port, ces vieilles cartes postales contribuent à faire perdurer les traces et le souvenir des manifestations coloniales organisées au parc Chanot.

Auteurs et autrices

-

RATEAU-HOLBACH Julie

Doctorante en histoire de l’art, TELEMMe

Pour citer

(2026). “Les témoins d’une propagande coloniale à Marseille : le parc Chanot et les supports de diffusion des expositions coloniales”, Mars Imperium (https://marsimperium.org/les-temoins-d-une-propagande-coloniale-a-marseille-le-p), page consultée le 15 janvier 2026, RIS, BibTeX.