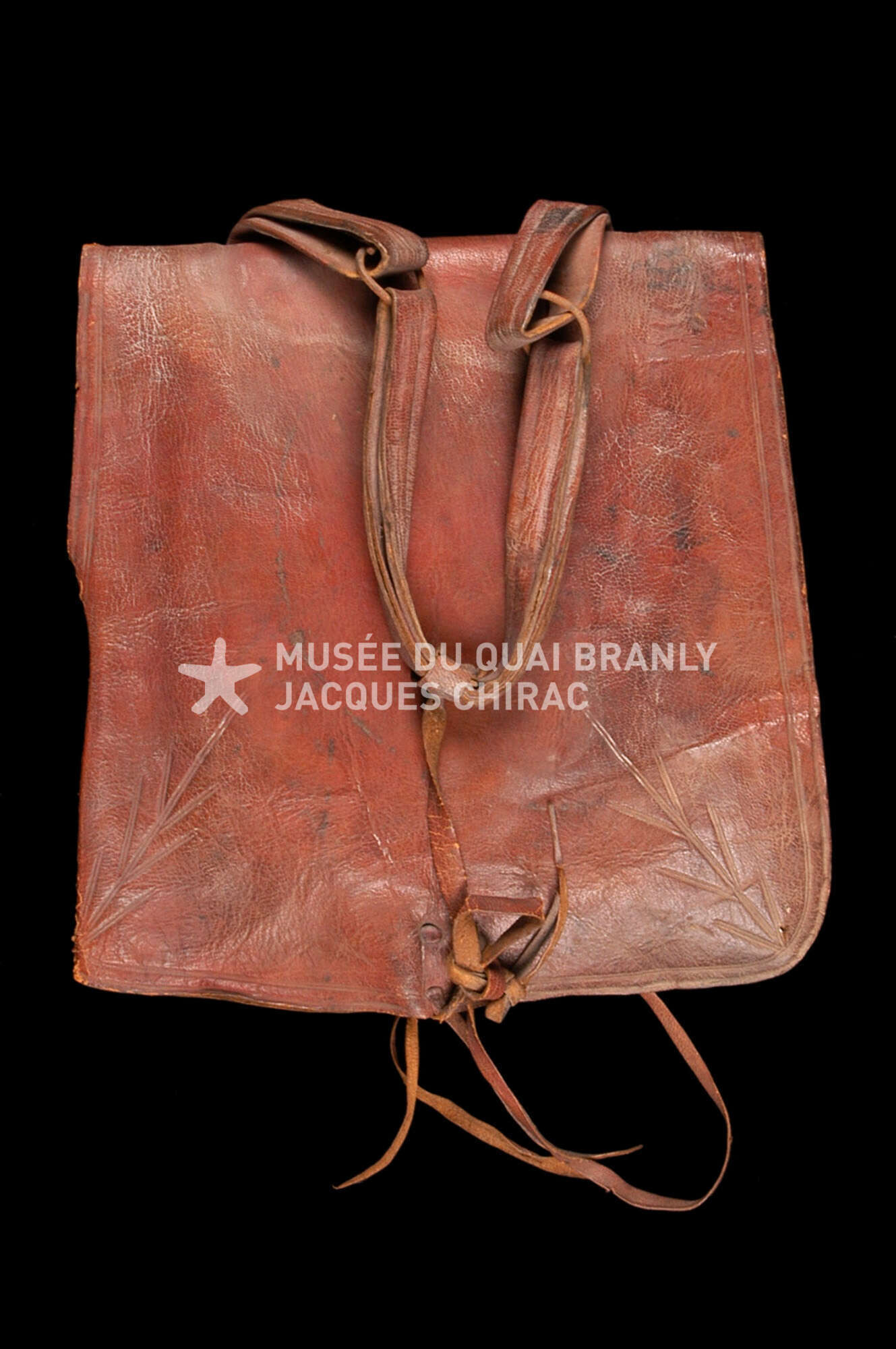

Sacoche

Élément de costume masculin réalisé en cuir, avec un décor à la fois brodé et ajouré. Cet objet illustre les savoir-faire artistiques et techniques d'Afrique du Nord, notamment en Algérie, où la broderie et l'ajourage se déclinent dans des éléments vestimentaires identitaires. Alliant esthétique et fonctionnalité, il pourrait être associé au portage ou au transport.

Bijou, parure, 1ère moitié 20e siècle [ca 1910], 50 x 34 x 8 cm, 973 g, Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Unité patrimoniale Afrique du Nord et Moyen-Orient

Collecter

La provenance de cette sacoche réalisée par l’artiste algérienne Fatma Ben Bou Soura demeure incertaine, bien qu’il soit probable qu’elle ait été acquise à la même période que les céramiques qu’elle a créées pour Prosper Ricard, directeur du service des Arts indigènes au Maroc de 1920 à 1935. Reconnu pour son intérêt envers les productions artistiques locales, Ricard recherchait des objets alliant des éléments stylistiques innovants et maîtrise technique.

Catégoriser

La tradition féminine berbère (amazigh) repose sur une expertise transmise au fil des générations, où les femmes des sociétés rurales jouent un rôle central. Fatma Ben Bou Soura, issue de ce contexte culturel, est l’exemple même de cette créativité féminine : elle est à l’origine de la création de la sacoche et des céramiques (cf. corpus), objets portants des motifs géométriques caractéristiques de l’artisanat berbère. Ces motifs, présents dans les textiles, les poteries et les tatouages, sont chargés de symbolisme et remontent à des significations anciennes, parfois néolithiques. Bien que ces pratiques soient aujourd’hui en péril à cause de l’exode rural et des évolutions économiques, elles restent un puissant vecteur de mémoire et d’identité culturelle.

Conserver

La collecte des objets matériels des colonies visait à la fois à valoriser l’Empire colonial en mettant en avant les productions exotiques et à préserver les savoir-faire, pratiques et costumes ancestraux des populations colonisées. Dans une logique de conservation et de patrimonialisation, ces objets étaient considérés comme des témoignages à préserver face à la modernité et aux changements induits par la colonisation. Cette démarche de conservation s’inscrivait dans une vision européenne qui cherchait à figer ces pratiques dans un cadre muséal, souvent détachées de leur contexte vivant.`

Exploiter

L’histoire des créations de Fatma Ben Bou Soura illustre la perception et la catégorisation différenciée des objets artisanaux et des œuvres d’art selon les logiques muséales du XIXe siècle. Cela explique le fait que la sacoche a été intégrée au Musée Colonial de la Faculté des Sciences de Marseille, plutôt qu’à un musée des beaux-arts ou à un musée dédié à la valorisation des arts lointains, tel que le Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie (MNAAO), où ont été déposées les céramiques collectionnées par Prosper Ricard au début du XXe siècle.

Parcours

L’itinéraire de la sacoche réalisée par Fatma Ben Bou Soura ne peut être reconstitué qu’approximativement, faute de documents archivistiques précis. Il semble que cet objet ait été collecté et intégré au Musée Colonial de la Faculté des Sciences de Marseille, dans une collection consacrée aux cultures coloniales, illustrant les pratiques de valorisation ethnographique de l’époque. Bien que les archives ne permettent pas d’établir de certitudes, l’étude des céramiques de l’artiste, léguées au Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie (MNAAO) par Alexandre Delpy, le neveu de Prosper Ricard, éclaire les modalités de collection et de muséification en vigueur à l’époque. Ces pièces témoignent des logiques scientifiques et esthétiques dominantes, où les objets étaient souvent décontextualisés et appréciés selon des critères européens. Si le parcours exact de la sacoche demeure partiellement incertain, il illustre néanmoins l’évolution des catégories muséales appliquées aux objets dits artisanaux et met en lumière l’absence de documentation précise à son sujet.

Exposer

Au départ, l’objet a été intégré au Musée Colonial de la Faculté des Sciences de Marseille, où il faisait partie d’une collection centrée sur l’artisanat et les objets ethnographiques provenant des anciennes colonies françaises, en particulier ceux liés aux cultures nord-africaines. Le cadre de cette première présentation visait à illustrer la diversité des pratiques artistiques des peuples colonisés, en mettant l’accent sur le savoir-faire, souvent sans prendre en compte le contexte historique, les enjeux politiques et les dynamiques coloniales qui façonnaient ces objets.

Lors du transfert de la collection au musée de l’Homme en 1962, le discours autour de la sacoche a évolué pour se concentrer davantage sur sa dimension anthropologique et culturelle. Le musée de l’Homme, en tant qu’institution dédiée à l’étude de l’humanité et de ses cultures, a cherché à replacer les objets dans leur contexte historique et social, en abordant des thèmes relatifs à l’ethnographie et à l’étude des peuples d’Afrique du Nord. Aujourd’hui, au musée du quai Branly – Jacques Chirac, l’objet est conservé dans un cadre muséal moderne qui met l’accent sur la diversité culturelle, les interactions entre les sociétés et la préservation des arts provenant de différentes parties du monde.

Étudier

Les logiques scientifiques et esthétiques des agents impliqués dans l’étude des cultures matérielles ont considérablement évolué. D’un point de vue scientifique, les objets collectés dans les colonies étaient principalement conservés afin de documenter les pratiques sociales, économiques et religieuses des sociétés concernées, dans une perspective à la fois commerciale, comparative et classificatoire.

D’un point de vue esthétique, ces objets étaient souvent évalués selon des canons européens, considérés comme des productions artisanales, et valorisés pour leur originalité décorative ou leur valeur économique, sans prise en compte de leur usage ni de leur signification dans leur contexte culturel d’origine. Perçue comme un témoignage ethnographique des colonies, la sacoche a probablement été transférée au Musée Colonial pour cette raison, tandis que les céramiques de Fatma Ben Bou Soura ont été enregistrées au Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie (MNAAO) en 1962, comme l’indique leur numéro de registre.

Auteurs et autrices

-

JARRIN-YANEZ María José

Post-doctorante en histoire de l’art, TELEMMe

Bibliographie

VIVIER Marie-France, MORSLY Dalila, PRESSET Claude Albana, et HAMEL Ernest, Ideqqi, art de femmes berbères, Musée du Quai Branly, Paris, 2007.

Pour citer

(2025). “Sacoche”, Mars Imperium (https://marsimperium.org/sacoche), page consultée le 23 février 2025, RIS, BibTeX.