Les beaux-arts aux expositions coloniales : peut-on parler d’art colonial ?

Contexte historique

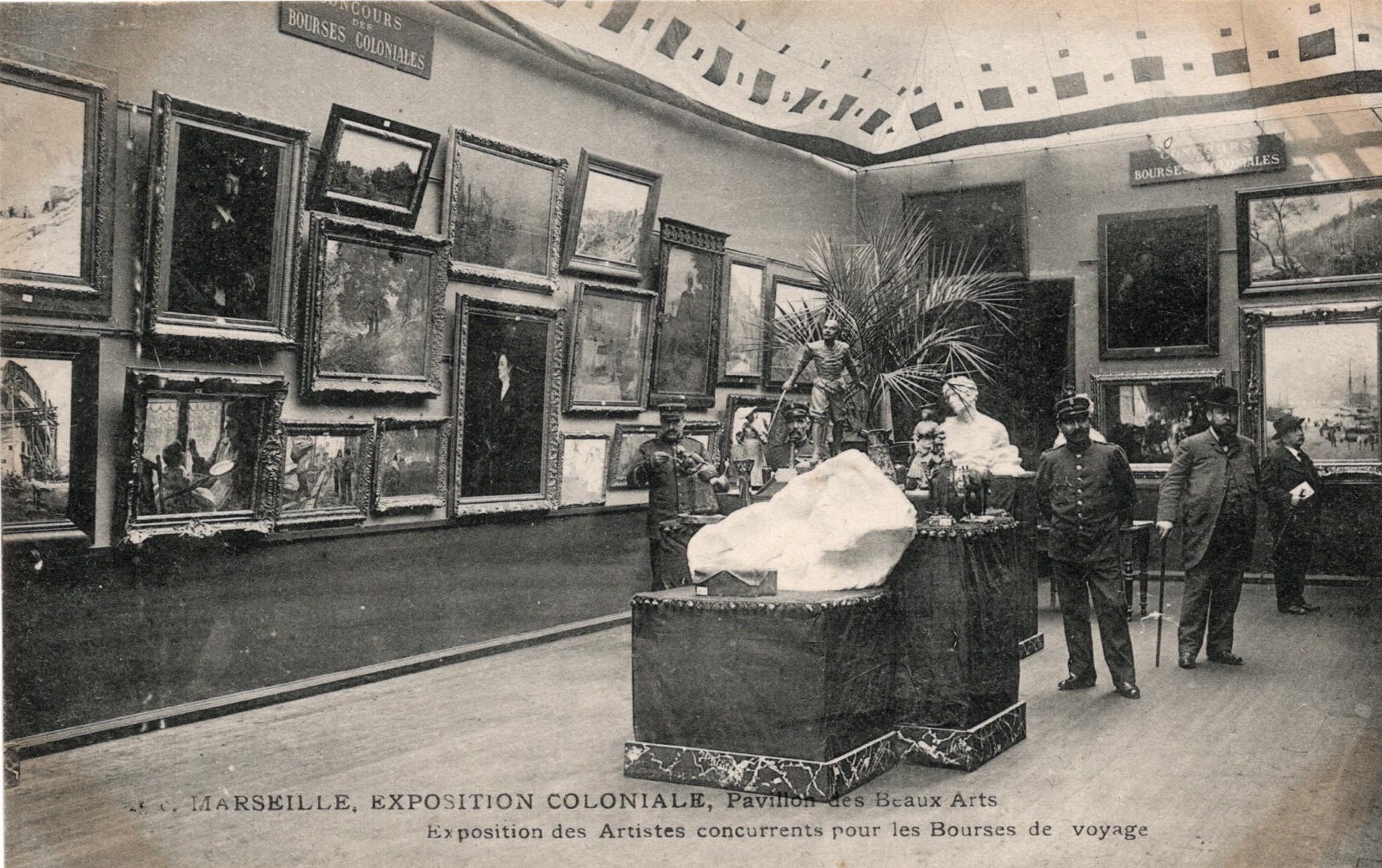

L’Exposition coloniale de 1906 à Marseille, au-delà de représenter les relations économiques étroites entre Marseille et les colonies, tient également un rôle majeur dans l’histoire de l’art à l’époque coloniale. Une rétrospective du mouvement orientaliste y est organisée rassemblant, entre autres, des tableaux de Delacroix, Gauguin, Manet ou encore Renoir.

En parallèle, l’artiste Louis Dumoulin organise une petite exposition de jeunes artistes intitulée « Aux futurs coloniaux ». Elle revêt le statut d’un concours artistique au terme duquel les artistes récompensés pourront, grâce à une bourse, se rendre dans la colonie de leur choix afin d’une part, de familiariser leur regard aux "réalités naturelles" et, d’autre part, de promouvoir une "expansion coloniale par l’art". L’objectif : s’éloigner d’un orientalisme rêvé entretenu par des artistes qui utilisent simplement des accessoires dits « exotiques » dans leurs ateliers, au profit d’une nouvelle armée d’artistes voyageurs. Ces derniers sont censés proposer un orientalisme davantage « documentaire », caractérisé par des représentations supposées plus réalistes et authentiques des paysages coloniaux, des modes de vie aux colonies et des populations. Parmi les lauréats de ce concours on retrouve plusieurs artistes provençaux reconnus tels que Horace Richebé, Charles Vivès-Apy ou encore Albert Sébille. Au demeurant, peu de ces lauréats méridionaux iront dans les colonies. Joseph Garibaldi se lance dans cette aventure en voyageant quelques mois en Tunisie en 1907. À la suite du succès rencontré à l’Exposition coloniale de 1906, Louis Dumoulin rédige en 1908 les statuts de la Société coloniale des artistes français, qui entre en concurrence avec une association artistique déjà institutionnelle à cette époque : la Société des peintres orientalistes français.

Approche critique

Les débuts de la Société coloniale des artistes français sont marqués par les initiatives personnelles de Louis Dumoulin pour gagner en notoriété dans la sphère artistique. Elles ne permettent pas de définir précisément ce qui rassemble les artistes de la société nouvellement créée, si ce n’est la recherche de reconnaissance. L’analyse du catalogue de la section « Aux futurs coloniaux » de 1906 révèle la présence d’artistes encore peu connus à l’échelle nationale avec des œuvres souvent très éloignées de l’orientalisme. Les portraits côtoient des vues de ports, des scènes de genre ou encore des paysages de campagnes françaises.

L’éclectisme des esthétiques artistiques et des sujets interroge sur la participation des artistes et sur leur motivation. Il n’est alors pas étonnant de constater que parmi les lauréats sélectionnés par le concours, peu sont allés au bout de leur démarche en se rendant aux colonies. En 1908 s’est tenue à la galerie parisienne réputée des frères Bernheim une exposition intitulée « L’Algérie, la Tunisie & les Indes : œuvres rapportées de leurs voyages aux colonies par les boursiers de la section des Beaux-Arts de l’Exposition coloniale nationale de Marseille (1906) ». Les artistes concurrents en 1906 ont alors exposé les vues de leurs voyages dans les colonies et les fruits de nouvelles inspirations artistiques. Bien que la thématique générale porte sur des représentations de paysages dits « exotiques », la diversité des touches artistiques n’offre pas à cette société une homogénéité permettant de définir clairement ce qui sera appelé un « art colonial ». Au même titre que le mouvement orientaliste qui connaît diverses spécificités thématiques au fil des décennies selon les contextes politiques (la campagne d’Égypte, les révoltes pour l’indépendance de la Grèce, la colonisation de l’Algérie, etc.), l’art colonial connaît lui aussi des changements qu’il est encore difficile de mesurer pour en offrir une définition concrète. La Société coloniale des artistes français subsiste jusqu’en 1946, date à laquelle elle est renommée Société des Beaux-Arts d’outre-mer, et perdure jusqu’à sa dissolution en 1970.

Auteurs et autrices

-

RATEAU-HOLBACH Julie

Doctorante en histoire de l’art, TELEMMe

Pour citer

(2026). “Les beaux-arts aux expositions coloniales : peut-on parler d’art colonial ?”, Mars Imperium (https://marsimperium.org/les-beaux-arts-aux-expositions-coloniales-peut-on-parle), page consultée le 15 janvier 2026, RIS, BibTeX.