La main-d’œuvre employée dans les sociétés marseillaises implantées dans les espaces coloniaux africains

L’emploi de la main-d’œuvre dans les sociétés sous domination impériale est une des manifestations les plus concrètes de la domination européenne. On observe deux dynamiques : d’une part, la persistance de formes de travail serviles (esclavage, travail forcé, corvées) ; d’autre part, le développement du salariat. Les milieux d’affaires marseillais ont recours à ces différents types d’engagement. Les rémunérations sont parfois si faibles, notamment au milieu du XIXe siècle, que la différence entre le travail rémunéré et le travail servile est dérisoire.

La maison Régis frères et l’esclavage

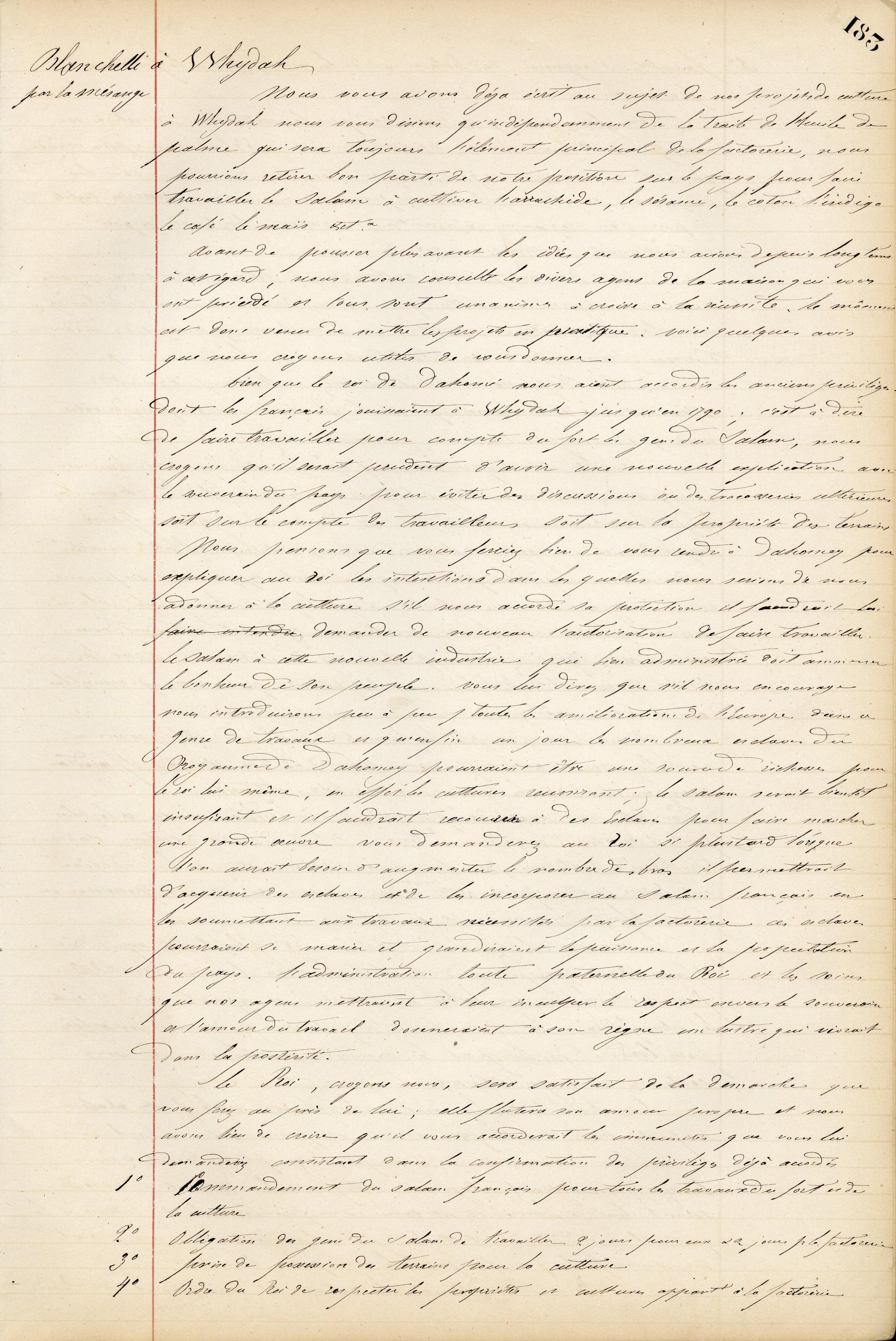

Nous vous avons déjà écrit au sujet de nos projets de culture à Whydah?. Nous vous disions qu’indépendamment de la traite de l’huile de palme qui sera toujours l’élément principal de la factorerie, nous pourrions retirer bon parti de notre position sur le pays pour faire travailler le Salam à cultiver l’arachide, le sésame, le coton, l’indigo, le café, le maïs etc.

Avant de pousser plus avant les idées que nous avions depuis longtemps à cet égard, nous avons consulté les divers agents de la maison qui vous ont précédé et tous sont unanimes à croire en leur réussite. Le moment est donc venu de mettre les projets en pratique. Voici quelques avis que nous croyons utile de vous donner.

Bien que le Roi de Dahomé nous ait accordé les anciens privilèges dont les Français jouissaient à Whydah jusqu’en 1790, c’est-à-dire de faire travailler pour compte du fort les gens du Salam, nous croyons qu’il serait prudent d’avoir une nouvelle explication avec le souverain du pays pour éviter des discussions ou des tracasseries ultérieures, soit sur le compte des travailleurs, soit sur la propriété des terrains. Nous pensons que vous feriez bien de vous rendre au Dahomé pour expliquer au roi les intentions dans lesquelles nous serions de nous adonner à la culture s’il nous accorde sa protection. Il faudrait lui demander de nouveau l’autorisation de faire travailler le Salam à cette nouvelle industrie qui bien administrée doit amener le bonheur de son peuple. Vous lui diriez que s’il nous encourage nous introduirions peu à peu toutes les améliorations de l’Europe dans ce genre de travaux et qu’enfin un jour les nombreux esclaves du Royaume de Dahomé pourraient être une source de richesse pour le roi lui-même. En effet, si les cultures réussissaient le Salam deviendrait bientôt insuffisant et il faudrait recourir à des esclaves pour faire marcher une grande œuvre. Vous demanderez au Roi si plus tard, lorsque l’on aurait besoin d’augmenter le nombre des bras, il permettrait d’acquérir des esclaves et de les incorporer au Salam français en le soumettant aux travaux nécessités par la factorerie. Ces esclaves pourraient se marier et grandiraient la puissance de la population du pays. L’administration toute paternelle du Roi et les soins que nos agents mettraient à leur inculquer le respect envers le souverain et l’amour du travail, donneraient à son règne un lustre qui vivrait dans la postérité.

Le Roi, croyons-nous, sera satisfait de la demande que vous ferez auprès de lui ; elle flattera son amour propre et nous avons bien lieu de croire qu’il nous accorderait les immunités que vous lui demandez consistant dans la confirmation des privilèges déjà accordés :

1°) commandement du Salam français pour tous les travaux du fort et de la culture ;

2°) obligation des gens du Salam de travailler deux jours pour eux et deux jours pour la factorerie ;

3°) prise de possession de terrains pour la culture ;

4°) ordre du Roi de respecter les propriétés et les cultures appartenant à la factorerie ;

5°) faculté d’acquérir des esclaves et de les incorporer à la factorerie française.

Vous ferez remarquer au Roi que la culture des arachides et autres produits amènera nécessairement à Whydah une plus grande quantité de navires ce qui augmentera ses revenus. Vous lui direz aussi que l’exemple donné par nous sera suivi par ses sujets et que son royaume s’accroîtra en richesse territoriale, ce qui naturellement rejaillira sur sa personne.

Pour donner plus d’authenticité à votre visite, nous croyons devoir vous envoyer une lettre que nous écrivons au Roi de Dahomé ; vous la lui remettrez en notre nom en l’accompagnant des cadeaux d’usage pour ces sortes de visites (…)

Sire, votre Majesté a bien voulu nous accorder l’autorisation d’occuper l’ancien fort que nos ancêtres occupaient dans sa ville de Whydah. Elle nous a rendu généreusement les privilèges qui y étaient établis. Grâce à sa bienveillante protection, le commerce français prend tous les jours plus de stabilité dans son royaume et le Salam du fort a pris l’amour du travail source de prospérité pour le pays. Pénétrés de reconnaissance pour les bienfaits que votre majesté nous a prodigués et confiants dans ses hautes lumières et dans sa justice éclairée, nous recherchons tous les moyens de donner la prospérité et la richesse au pays qu’il gouverne avec tant de distinction. Le royaume de Dahomé possède l’huile de palme la plus pure de la côte d’Afrique, chaque année ce riche produit augmente en quantité et la sage administration de votre majesté a su préserver ses sujets de la fraude qui a perdu la réputation de tant d’autres contrées de la côte d’Afrique. La terre de Dahomé est belle et fertile, elle peut produire des denrées qui trouvent un grand débouché en France. La population du Royaume est intelligente, les esclaves y sont nombreux et soumis. Ce sont là des éléments de prospérité qui pourraient amener des richesses pour l’avenir. Désirant contribuer autant qu’il dépendra de nous à donner un grand lustre au règne de votre majesté, nous venons vous demander l’autorisation de faire cultiver la terre des environs de Whydah et d’y employer d’abord le Salam français pour y appliquer ensuite des esclaves. Si votre Majesté nous promet sa haute protection, nous entreprendrons avec courage la tâche pénible des débuts dans la culture et nous serons heureux de prouver à toutes les nations ce que nous avons déjà annoncé à sa Majesté le roi des Français. Un jour les vaisseaux viendront à Whydah pour y charger toutes les denrées que produit actuellement l’Amérique. Nous prions Dieu qu’il conserve longtemps les jours précieux de votre Majesté et nous le prions de recevoir les hommages respectueux de vos très humbles et obéissants serviteurs.

Ces deux lettres de Victor Régis permettent de mieux comprendre les interactions qui se nouent, dans la première moitié du XIX<e siècle, entre l’esclavage et la factorerie installée dans l’ancien fort français de Ouidah, abandonné par la France en 1797.

L’autorisation d’occuper ce fort en ruine lui a été concédée en 1841 à titre temporaire par le ministère de la Marine et des Colonies à la condition expresse de ne pas participer à la traite transatlantique des êtres humains. De fait, avec ce comptoir Victor Régis entend promouvoir le commerce de l’huile de palme dans ce qui a été – et demeure toujours, à cette date – un des principaux foyers de traite sur la côte occidentale d’Afrique, malgré son interdiction par le Congrès de Vienne (1815) et la répression exercée par les escadres anglaises et françaises.

Au cours des années 1840, les perspectives du commerce licite de l’huile de palme sont toutefois assez limitées. Pour mieux asseoir dans la durée la rentabilité de sa factorerie, Victor Régis songe alors à promouvoir sur le rivage dahoméen un modèle économique qui existe déjà en Amérique : celui des plantations de produits agricoles destinés à la consommation courante ou aux industries européennes (arachide, sésame, café, coton, indigo, maïs). La terre semble fertile et les conditions climatiques favorables. Reste la question de la main-d’œuvre.

C’est là que le calcul économique de Victor Régis prend tout son sens. Le roi du Dahomey n’étant plus en mesure de vendre autant d’esclaves qu’auparavant aux capitaines qui se risquent encore dans des opérations clandestines de traite transatlantique, il lui propose de les conserver sur place et de les employer dans les plantations qu’il projette de créer sur des terres proches de la factorerie. Cela permettrait au roi de rentabiliser autrement ses nombreux esclaves, de sortir de l’économie de cueillette liée à la présence de nombreux palmiers à huile, de diversifier la production agricole de ses terres, ses exportations et de retrouver une prospérité perdue. D’un autre côté, cela permettrait à la factorerie Régis de développer une économie de plantation, d’étendre son influence sur ce rivage, de multiplier ses sources de revenus et de pérenniser sa présence sur ce rivage.

Ces esclaves seront-ils achetés par la factorerie ? Seront-ils mis à la disposition de la factorerie par le roi du Dahomey et à quelles conditions ? Les sources demeurent contradictoires sur ce point. Il est très vraisemblable, en revanche, que ces hommes demeureront soumis à un travail servile et que leur force de travail sera amenée à s’accroître puisqu’il est question d’accepter des mariages et donc de futures naissances.

Malgré les perspectives dégagées par Victor Régis, ce projet ne semble pas avoir connu de réalisations concrètes et durables. Il n’en demeure pas moins que la prospérité de sa factorerie, comme celle de tous les autres comptoirs européens fondés à la même époque sur le littoral ouest africain, reste liée à l’esclavage. Les esclaves du roi du Dahomey récoltent les fruits du palmier, en retirent l’huile et l’acheminent ensuite jusqu’à la factorerie. La quasi gratuité du coût de ce travail, et le paiement en nature de l’huile de palme, sont autant d’éléments qui permettent aux agents de Régis frères de l’obtenir à très bas prix et de réaliser de belles plus-values lors de sa revente en France ou en Angleterre.

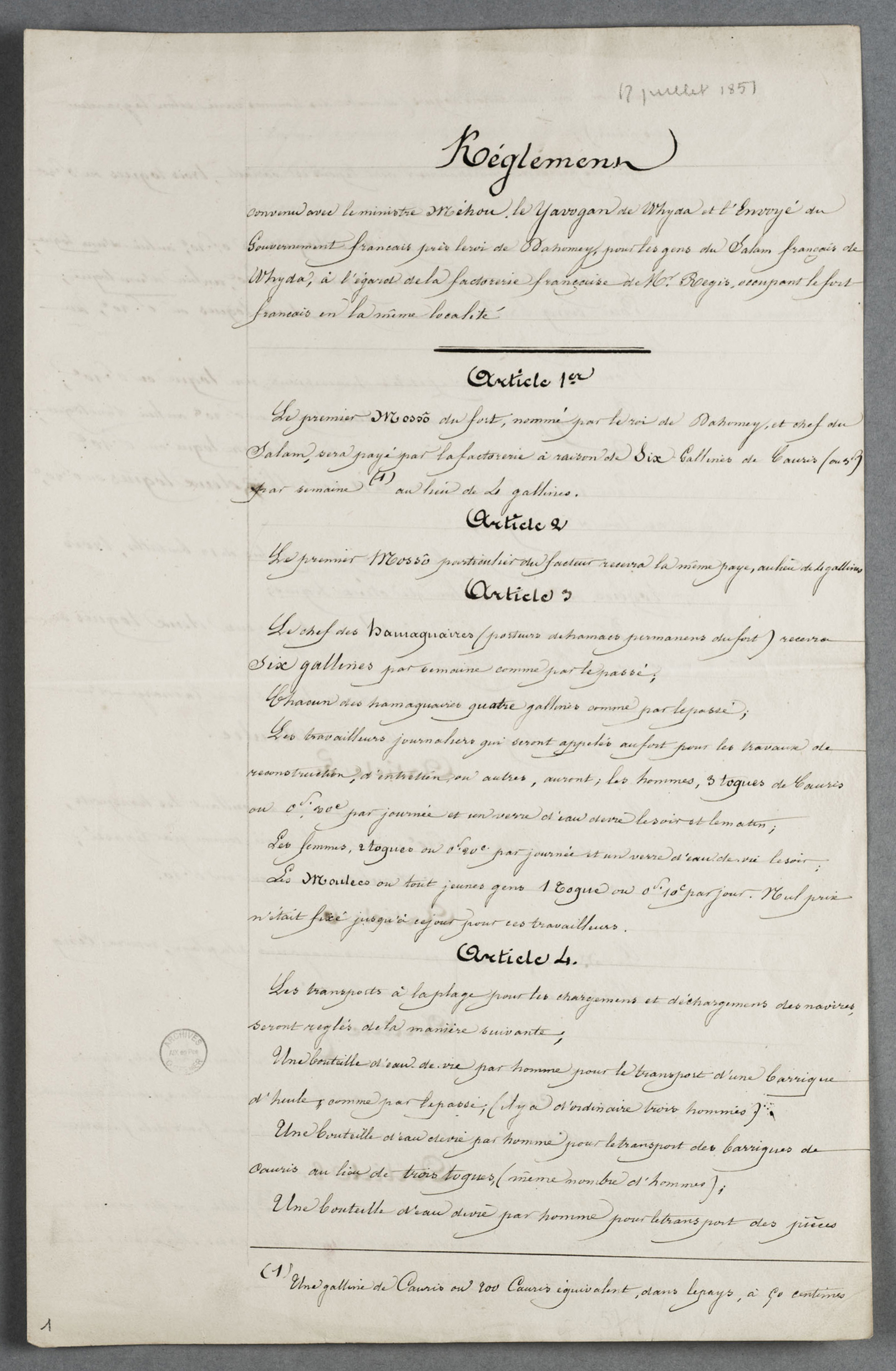

La question de l’esclavage se pose aussi au moment de la création de la factorerie de Ouidah en 1841. Lorsque les Régis s’installent au Dahomey, ils obtiennent du roi local la mise à disposition d’une cinquantaine d’hommes pour venir travailler à la factorerie 4 jours par semaine. S’agissait-il d’esclaves ? La convention passée en 1841 avec le roi du Dahomey n’a pas été retrouvée. Celle de 1851, qui réactualise la précédente, permet de comprendre que les autochtones qui travaillaient à la factorerie étaient payés à la tâche et en nature. Tantôt en eau de vie ; tantôt en cauris, un coquillage qui servait de monnaie locale et que les Régis se procuraient en abondance – et à bas prix – dans l’océan Indien. L’usage du paiement en nature facilite le maintien du coût du travail à un niveau très bas. Si bas même, que la différence entre travail salarié et travail servile en devient dérisoire.

Victor Régis et l’engagisme

Après une première tentative avortée en 1794, l’esclavage est définitivement aboli par la France le 27 avril 1848. Pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre qui s’ensuit - et au renchérissement des salaires consécutif à cette raréfaction -, les planteurs des Antilles, de Guyane et de l’île de la Réunion revendiquent alors d’être autorisés à employer des travailleurs sous contrat venus d’Afrique, d’Inde ou d’Asie.

Les décrets du 13 février et du 27 mars 1852 légalisent cette possibilité et plusieurs entreprises s’engouffrent dans ce trafic. Parmi elle, la maison Victor Régis aîné qui a installé des factoreries à Ouidah, Grand-Bassam, Assinie et au Gabon en 1841-1844. Le 27 mars 1857, Victor Régis signe un traité avec le ministère de la Marine et des Colonies pour introduire 20 000 Africains à la Martinique et à la Guadeloupe d’ici 1869. Il s’agit d’anciens esclaves préalablement "libérés" par rachat.

Il revient à Victor Régis de procéder directement ou indirectement aux rachats, des paiements qui ont souvent lieu en nature (fusils, poudre, tissus, eau de vie etc. En 1859, un homme vaut en marchandises l’équivalent de 140 francs). Une fois libérés, ces anciens esclaves sont aussitôt poussés à signer un contrat d’engagement de 10 ans pour les Antilles. Le traité prévoit que leur salaire mensuel sera de 12 francs pour les hommes, 10 francs pour les femmes et 8 francs pour les « non-adultes ». Il indique aussi que Victor Régis sera remboursé de ses dépenses par la Caisse coloniale à l’arrivée des engagés aux Antilles : 200 francs par adulte (de 14 à 36 ans pour les hommes ; de 12 à 25 ans pour les femmes) et 150 francs pour un « non-adulte » (10 à 14 ans). Les enfants de moins de 10 ans qui accompagnent leur mère ne donneront lieu à aucun défraiement. Le remboursement sera en outre annulé pour les Africains décédés au cours de la traversée ou dans les jours qui suivent leur débarquement à La Guadeloupe ou à La Martinique.

En réalité, ce sont les Africains eux-mêmes qui acquittent le prix de leur liberté et même bien au-delà : une fois arrivés aux Antilles, et employés dans une plantation, ils remboursent la Caisse coloniale par une retenue sur salaire de 3 francs par mois pour les hommes, de 2 francs pour les femmes et de 1,5 franc pour les « non-adultes ». Étalés sur dix années, ces remboursements dépassent largement les sommes versées par la Caisse coloniale à Victor Régis. Dans la même logique, ce sont les Africains qui financent la possibilité de leur retour à l’issue de leur contrat par une retenue sur salaire de 10 % par mois.

Chaque étape du processus (rachat, vérification du « consentement » des engagés, signature du contrat, attente dans des baraquements aménagés à proximité des factoreries, inspections médicales avant, pendant et après la traversée, examen des conditions du transport, débarquement) est surveillée de près par des agents et des médecins mandatés par l’administration, mais logés et nourris par Victor Régis. Ce dernier est aussi rétribué pour le transport : 300 francs par adulte, 150 francs par « non-adulte » et 50 francs pour chaque enfant accompagnant sa mère.

À l’origine, Victor Régis pensait pouvoir opérer à partir de sa factorerie de Ouidah (Dahomey). L’hostilité de l’Angleterre installée au Nigeria – elle considère l’engagisme comme une forme de traite déguisée – et des capitaines qui s’adonnent encore à la traite transatlantique depuis le rivage dahoméen, le conduisent à se replier sur l’embouchure du Congo où il fonde la factorerie Saint-Victor.

Les pressions médiatiques et diplomatiques exercées par l’Angleterre mettent définitivement un terme aux recrutements en 1862. À cette date, les onze navires affectés par Victor Régis à la réalisation de ce contrat – dont les vapeurs Stella et Dahomé – ont accompli 33 rotations et transportés 17 134 engagés, soit plus de 80 % des Africains recrutés entre 1854 et 1862. Victor Régis a été le principal acteur privé de l’engagisme sur ces rivages. Sur ce total, seuls 15 843 parviennent aux Antilles. Le taux de mortalité oscille entre 0,5 % et 19,2 % suivant les conditions du voyage, pour un taux moyen de l’ordre de 8 %, sans compter les Africains décédés dans les jours qui suivent leur arrivée aux Antilles. En l’absence de documents comptables, il est difficile d’évaluer précisément les bénéfices retirés de l’opération. On sait cependant par les livres de compte de son associé et neveu Cyprien Fabre, qu’entre le 1er janvier 1857 et le 1er janvier 1863, soit pendant la durée du contrat, Victor Régis réalise, toutes affaires confondues, un bénéfice de 3,6 millions sur la côte ouest africaine.

Victor Régis et la traite transatlantique des êtres humains au XIXe siècle

Le 8 août 1856, la Gazette des tribunaux annonce l’acquittement du capitaine Auguste Oddo par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Employé par le négociant Victor Régis, il était accusé depuis 1849 d’avoir collaboré à des opérations de traite à Ouidah. Cet acquittement, comme celui d’un autre capitaine de la même société trois ans auparavant, conduit néanmoins à s’interroger sur la participation de la maison Régis à un commerce condamné par le congrès de Vienne (1815), puis sanctionné en France par les lois de 1818, 1827 et 1831.

Des rumeurs circulent au sujet de la maison Régis depuis 1843. Elles sont parfois alimentées par les Anglais qui ne voient pas d’un très bon œil la réussite de ce concurrent français installé à Grand-Bassam, Assinie et surtout à Ouidah, foyer de traite toujours très actif en dépit de la répression exercée par les escadres britanniques et françaises. Victor Régis est accusé de jouer un double jeu : développer le commerce licite de l’huile de palme et d’autres produits primaires, tout en participant en sous-main à des « coups de traite » clandestins et lucratifs avec le Brésil.

Que pouvons-nous en penser aujourd’hui ? Il est bien entendu illusoire, près de deux siècles après ces événements, d’espérer apporter une réponse catégorique. Surtout sur un trafic clandestin. On peut cependant rappeler un certain nombre d’éléments utiles à la compréhension des enjeux de l’époque. Lorsqu’entre 1841 et 1843 Victor Régis fonde des comptoirs à Ouidah, Grand-Bassam, Assinie et au Gabon, il bénéficie du soutien actif et décisif du ministère de la Marine et des Colonies : signatures de traités entre la France et les chefs africains de Grand-Bassam, Assinie et du Gabon ; constructions de forts militaires destinés à protéger les comptoirs de ces trois localités ; autorisation d’occuper l’ancien fort français de Ouidah pour y installer une factorerie. Ce soutien repose toutefois sur une condition expresse : ne pas participer à la traite transatlantique des esclaves. C’est une ligne rouge à ne pas franchir. Le moindre écart de sa part lui ferait perdre immédiatement le soutien de l’État et le contraindrait à fermer ses factoreries.

C’est ce que Victor Régis explique régulièrement à ses capitaines et aux directeurs de ses comptoirs, comme le 9 novembre 1847 à son agent Blanchelly en poste à Ouidah : « Règle invariable : il est interdit de la manière la plus formelle à tous les agents du fort de s’occuper de la traite des nègres, nous le défendons de toutes les forces de notre âme et nous nous défendons de dévoiler les conséquences funestes qu’entraineraient pour nous et pour notre établissement une infraction à nos vives recommandations ». Ou encore le 15 mai 1849 à Ytier, capitaine du brick Etna : « Nous vous recommandons de la manière la plus formelle de ne jamais vous mêler dans aucun trafic de traite des nègres, la loi punit criminellement les armateurs, capitaines et équipages, nous n’avons jamais et en aucun temps trempé même de la manière la plus indirecte dans les opérations de cette nature qui ne sont ni dans nos principes, ni dans nos intérêts ». Au-delà des craintes exprimées dans sa correspondance, Victor Régis préfère aussi que les esclaves restent sur place pour pouvoir mener à bien ses projets de plantations autour de Ouidah. Il n’a donc rien à gagner dans la traite transatlantique.

Il se méfie en revanche de certains de ses agents qui pourraient être tentés de ne pas respecter ses consignes. Ses agents sont loin de Marseille, leur surveillance est assez aléatoire et ils peuvent très bien mener clandestinement des opérations pour leur propre compte. C’est le cas de Blaise Brüe, deuxième directeur de la factorerie de Ouidah. En 1847, ce dernier rentre à Marseille avec une somme d’argent anormalement importante. Victor Régis s’en inquiète et enquête. Le 23 août 1848, il écrit à Francisco Félix da Sousa, principal intermédiaire commercial du roi du Dahomey et acteur majeur de la traite transatlantique à Ouidah : « Notre factorerie de Whydah a été établie sous votre patronage et votre protection bienveillante. Nous sommes actuellement en litige avec M. Brüe qui a rapporté de Whydah des sommes plus importantes que celles qu’il a gagné en gérant nos affaires. D’après nos accords, il lui était interdit sous aucun prétexte de se mêler soit directement, soit indirectement d’un commerce illégal que les lois françaises interdisent aux nationaux. Il lui était également interdit de faire un commerce quelconque pour son compte particulier. (…) Nous voudrions savoir quelles sont les quantités d’huile de palme qu’il a vendues à des étrangers, quelles opérations prohibées il peut avoir faite et quelle est leur importance ». Nous ne disposons pas de la réponse de Francisco Félix da Sousa. Mais nous savons que Brüe n’a pas été poursuivi malgré les soupçons qui pesaient sur l’origine de sa fortune.

Si Victor Régis prend soin de rappeler régulièrement ses consignes à ses capitaines et à ses agents, s’il se montre vigilant à leur retour, c’est que depuis Marseille il n’est pas vraiment en mesure de contrôler leurs activités. Les garde-fous sont limités et la relation qu’il entretient avec eux repose en grande partie sur la confiance. L’éloignement, l’isolement, l’appât du gain et la position des élites politiques et économiques du royaume du Dahomey à l’égard de la traite transatlantique, ont pu laisser croire à certains d’entre eux qu’ils pouvaient ponctuellement la trahir sans grand risque.

Auteurs et autrices

-

BARTOLOTTI Fabien

Historien, TELEMMe -

DAUMALIN Xavier

Historien, TELEMMe

Bibliographie

(2020). Les métamorphoses du travail contraint. Une histoire globale (XVIIIe-XIXe siècle), Presses de sciences Po, Paris, RIS, BibTeX.

(2019). Travail forcé et mobilisation de la main-d’oeuvre au Sénégal : années 1920-1960, Presses universitaires de Rennes, Rennes (https://hal.science/hal-03154890), RIS, BibTeX.

(2016). “Les migrations de travail à destination de la Guyane et des Antilles françaises. Sociétés post-esclavagistes, macule servile et genre”, in Myriam Cottias, Hebe Mattos (édité par), Esclaves et subjectivités dans l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIe-XXe siècles), OpenEdition Press, p. 183-206, doi: 10.4000/books.oep.1499, ISBN: 978-2-8218-5586-1 (https://books.openedition.org/oep/1499), RIS, BibTeX.

(2015). De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle, Paris, Karthala, RIS, BibTeX.

(2013). De Marseille au canal de Suez. L’ascension d’une entreprise de travaux publics maritimes : Dussaud frères (1845 1869), Mémoire de master 2, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, RIS, BibTeX.

(2012). “Esclavages, engagismes et coolies, histoire des sociétés coloniales au travail (1850-1950)”, in Klein Jean-François, Laux Claude (édité par), Les sociétés impériales à l’âge des empires. Afrique, Asie, Antilles (années 1850-années 1950), Ellipses, Paris, p. 163-182, RIS, BibTeX.

(1999). De l’Afrique aux Antilles : le contrat d’engagés volontaires d’un armateur marseillais (1857-1862), Esclavages, résistances et abolitions, Éditions du CTHS, Paris, 399-416 p. (https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2001_num_88_332_3904_t1_0429_0000_2), RIS, BibTeX.

(1993). Le travail forcé en Afrique-Occidentale française, 1900-1946, Karthala, Paris, RIS, BibTeX.

(1976). Libération d’esclaves et nouvelles servitudes. Les rachats de captifs africains pour le compte des colonies françaises après l’abolition de l’esclavage, Nouvelles éditions africaines, Abidjan Dakar, RIS, BibTeX.

Pour citer

(2025). “La main-d’œuvre employée dans les sociétés marseillaises implantées dans les espaces coloniaux africains”, Mars Imperium (https://marsimperium.org/la-main-d-oeuvre-employee-dans-les-societes-marseillais), page consultée le 7 février 2025, RIS, BibTeX.