Le village kabyle, un projet indigénophile (1916-1917)

Contexte historique

Au début du XXe siècle, dans un contexte de fort accroissement de la main d’œuvre masculine venu principalement de la région kabyle, la Chambre de Commerce de Marseille imagine un projet de village kabyle. N’étant jamais arrivé à son terme, celui-ci aurait été situé entre le Chemin de la Commanderie et la route nationale N 8 (rue de Lyon), vers l’arrêt de bus Lyon Commanderie (bus B2 et 25).

C’est la Kabylie qui a fourni les premiers contingents d’immigrés nord-africains en France. Le patronat français fait appel à cette main d’œuvre coloniale pour briser la grève des ouvriers italiens, dans les huileries, les raffineries ou les docks. En 1914, on compte 13 000 Algériens, ou "Français musulmans" comme le veut la dénomination juridique, en France, dont plus de 10 000 Kabyles. Au vue de cette population grandissante, les autorités s’intéressent de près à ces hommes qui viennent peupler Marseille. Ainsi, de cette volonté de surveillance et d’organisation de ce nouveau flux migratoire, née ce projet de village kabyle.

La note administrative du 27 septembre 1917 autour de la construction de ce village "arabe" consigne :

« La Chambre de Commerce de Marseille ayant un intérêt tout particulier à ce que la main d’œuvre exotique et notamment Kabyle, dorénavant indispensable aux industries marseillaises, soit stabilisée en cette ville dans des conditions d’ordre et de salubrité qui ne lui font actuellement que trop défaut, susciterait la création, sous ses auspices et avec son concours, d’un quartier arabe avec mosquée et habitations susceptibles d’être louées à des indigènes de l’Afrique du Nord employés dans des usines. »

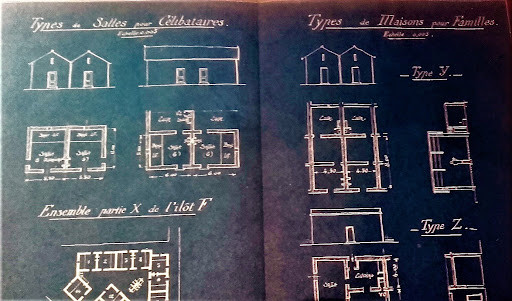

Ce projet, lié aux courants “indigénophile” et “hygiéniste”, cherche à répondre aux goûts et coutumes des “indigènes”. En effet, en 1917, les Kabyles arrivant à Marseille sont enfermés dans un statut juridique qui leur nie la citoyenneté française en tant qu’indigènes musulmans. Ainsi, la construction d’un ensemble d’habitations répond aussi à une volonté de contrôle des autorités. Dans le dossier de la CCIMP, on remarque une bibliographie sur l’habitat et les modes de vie des kabyles destinée à l’architecte. Le peintre Etienne Dinet (ayant vécu une grande partie de sa vie en Algérie et converti à l’Islam) donne des indications esthétiques pour le village. Entre autres, un hammam, un bazar, un café maure, une djemaa sont imaginés.

Approche critique

Le projet de village kabyle aurait dû être situé rue de Lyon, dans le 15e arrondissement de Marseille, à proximité des usines de sucre Saint-Louis où étaient employés de nombreux Kabyles. Bien que le projet n’ait pas abouti, il n’a pas empêché l’installation encore actuelle de populations kabyles autour des 15e et 16e arrondissements. En effet, les quartiers de l’Estaque-Plage et Saint-André, mais aussi ceux de Saint-Louis, La Viste, La Bricarde et Le Plan d’Aou continuent à abriter une large population d’origine kabyle. Dans son Histoire de l’émigration kabyle en France au XXe siècle, l’historienne Karima Dirèche évoque les solidarités familiales et villageoises qui se sont recrées à l’identique de l’autre côté de la Méditerranée.

Pendant longtemps, les ouvrages portant sur la main d’œuvre coloniale puis postcoloniale n’ont pas su distinguer la singularité de l’immigration kabyle. Ce caractère berbère a été noyé dans l’appellation « Arabe ». Tout immigré Algérien est considéré comme Arabe même s’il est Berbère. D’ailleurs, les notes de la Chambre de Commerce de Marseille mentionnent à plusieurs reprises l’expression « village arabe », quant celui-ci ne serait destiné qu’à une population berbère. Pour aller plus loin, ce caractère berbère se retrouve également au sein de l’immigration marocaine du début du XXe siècle. Ce sont des Marocains venus des régions Berbères du Sous, du Rif ou du Maroc oriental, qui sont les premiers à venir travailler en France.

Aujourd’hui, la singularité kabyle continue à se remarquer dans le paysage français. Plusieurs mouvements berbéristes sont nés des Kabyles en exil, de leur revendication d’une reconnaissance de leur identité amazighe.

Auteurs et autrices

-

ABROUS Yasmine

Chargée de formation, Ancrages -

CHABANI Samia

Coordinatrice générale d’Ancrages, journaliste Diasporik

Pour citer

(2026). “Le village kabyle, un projet indigénophile (1916-1917)”, Mars Imperium (https://marsimperium.org/le-village-kabyle-un-projet-indigenophile-1916-1917), page consultée le 15 janvier 2026, RIS, BibTeX.