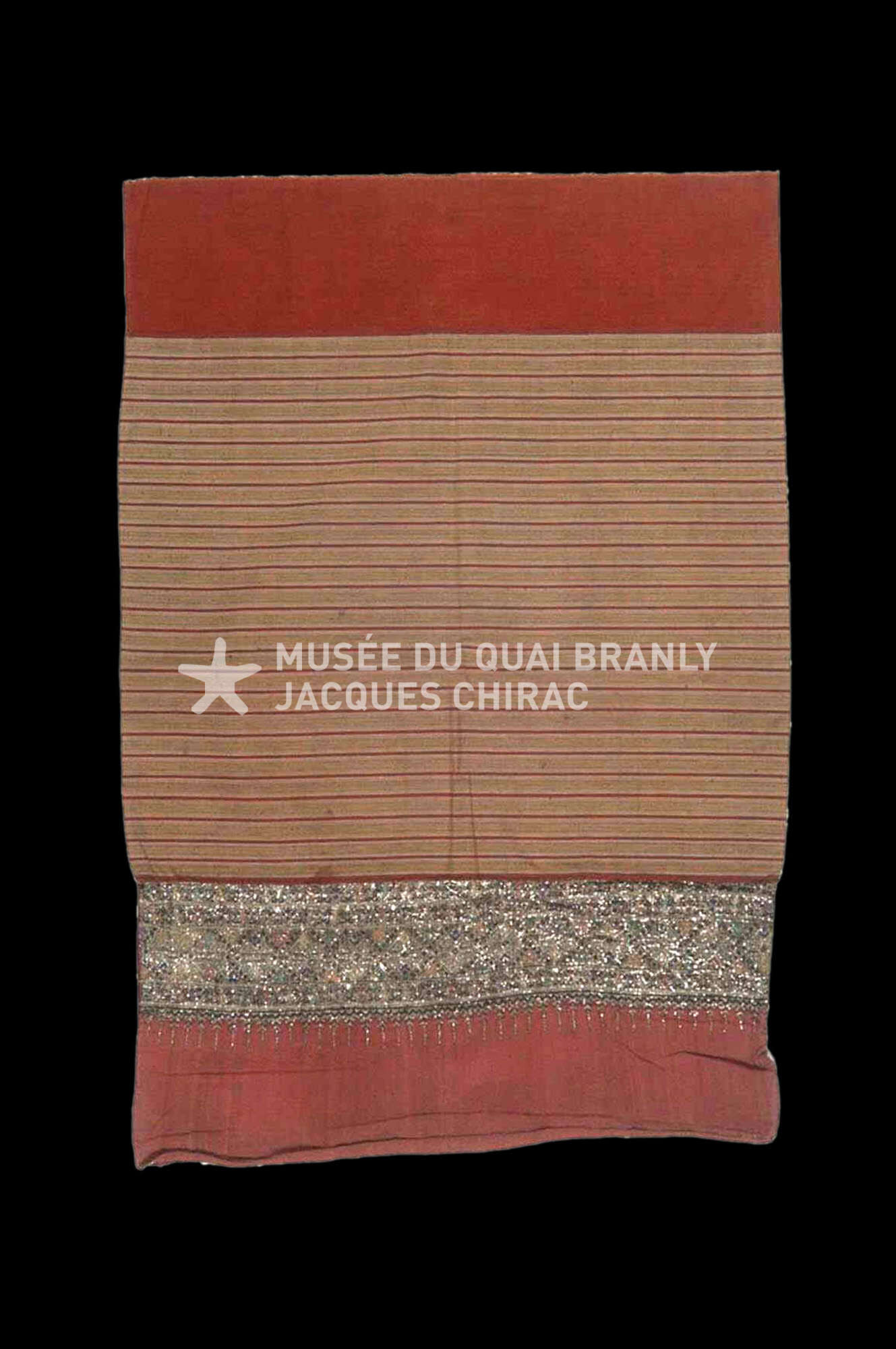

Jupe tubulaire de femme

Matériau principal : coton / gousse, fruit, graine / origine végétale / organique

Technique : toile / armures de base / armures / tissé / structure

Coton, soie, fils d'or et d'argent

66,3 x 100,7 cm

Jupe tubulaire, faite de trois parties superposées, fermée par une couture verticale. Le décor se divise en trois parties : une ceinture unie rouge, une partie centrale à rayures horizontales polychromes (rouge, blanc, noir, marron) sur fond jaune et une partie inférieure à rayures horizontales tissées avec des fils d'or et d'argent rehaussés de fils de soie polychromes, à motifs géométriques et floraux sur fond rouge.

Le numéro d’inventaire du MH a été cousue sur l’objet.

Vêtement, Fin XIXe siècle, Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Unité patrimoniale Asie

Collecter

Paul Michel Dupuy (1869-1949) était un peintre académique français, né à Pau et décédé à Paris. Élève d’Albert Maignan (1845-1908) et de Léon Bonnat (1833-1922), il développa un style marqué par un réalisme précis et une maîtrise technique. Dupuy est particulièrement connu pour ses peintures de la bourgeoisie de son époque, mais aussi pour ses scènes exotiques et orientalistes. Il représenta des sujets variés, allant des scènes de la vie quotidienne en France à des représentations plus lointaines, inspirées des colonies françaises. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve des tableaux représentant des éléphants promenant des enfants dans le Jardin d’Acclimatation (1901), ou encore trois scènes africaines réalisées pour l’exposition coloniale de 1931, retraçant la conquête du Maroc et de l’Algérie. Ces dernières sont conservées au musée du Quai Branly – Jacques Chirac.

En ce qui concerne la collection des deux jupes du Laos, il est probable que Dupuy ait acquis ces pièces dans le cadre de ses recherches artistiques ou par l’intermédiaire de réseaux liés aux expositions coloniales et aux collections ethnographiques. À cette époque, de nombreux artistes, influencés par le goût pour l’exotisme, avaient accès à des objets en provenance des territoires coloniaux, que ce soit par des échanges culturels, des acquisitions personnelles ou lors de grandes expositions internationales. Les jupes du Laos s’inscrivent dans une logique de collection et de représentation des cultures lointaines, propre à l’orientalisme, et qui faisait écho aux préoccupations artistiques de Dupuy à cette époque.

Catégoriser

L’intérêt de Dupuy pour ces jupes, en particulier, peut être interprété comme un reflet de l’attraction suscitée par l’artisanat et les costumes traditionnels des régions colonisées, qui étaient perçus comme des symboles de l’exotisme et de l’altérité. Dans le cadre de la peinture orientaliste, ces objets constituaient non seulement des éléments esthétiques mais aussi des témoignages de cultures jugées « autres », souvent stéréotypées par le contexte impérial.

Conserver

La collection constituée par le peintre orientaliste Paul Michel Dupuy, comprenant des objets exotiques et des artefacts culturels, a été donnée au Musée colonial de Marseille dans un contexte où les artistes engagés dans des recherches ethnographiques ou des représentations orientalistes contribuaient activement à la formation de collections muséales. Après la fermeture de cette institution en 1961, les objets ont été transférés au musée de l’Homme à Paris, un établissement dédié à l’anthropologie et à l’étude des civilisations humaines, où les collections ont été réorganisées selon les principes de la recherche ethnologique. En 2005, à la suite de la réorganisation des institutions muséales françaises, ces collections ont intégré le musée du Quai Branly, fondé pour aborder l’anthropologie culturelle et les arts des civilisations du monde entier.

Exposer

L’intégration des objets de la collection Dupuy au musée du Quai Branly s’inscrit dans un processus de réexamen de la façon dont les musées contemporains présentent les cultures étrangères. Ce phénomène est le reflet des évolutions critiques dans les pratiques muséographiques, où les objets jugés « exotiques », issus de collections coloniales, sont désormais étudiés et exposés sous un angle critique, interrogeant leur rôle dans la construction des savoirs et des représentations des « autres » à travers les siècles. Ce réaménagement muséal permet ainsi une relecture des collections dans un contexte post-colonial, et participe à une réflexion sur l’histoire de l’art, de l’anthropologie et des rapports de pouvoir entre les cultures.

Étudier

Il n’existe pas de sources directes indiquant que Paul Michel Dupuy ait voyagé personnellement dans les régions d’Asie (Indochine française), ou d’Afrique du Nord, bien qu’il ait réalisé plusieurs œuvres sur ces territoires, notamment pour l’Exposition coloniale de 1931. Il est probable que son approche de ces sujets se soit appuyée sur des sources indirectes, telles que des photographies, des récits de voyageurs ou des objets rapportés des colonies, qui étaient couramment utilisés par les artistes de l’époque pour documenter les territoires coloniaux sans y avoir séjourné directement. Ce phénomène, propre à l’orientalisme et au réalisme académique de son époque, permettait aux peintres de reproduire des scènes exotiques tout en s’appuyant sur un imaginaire visuel façonné par des sources extérieures.

Auteurs et autrices

-

JARRIN-YANEZ María José

Post-doctorante en histoire de l’art, TELEMMe

Bibliographie

BENEZIT E. (dir.), Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays (T. 4), Paris, Gründ, 1939.

MONNERET, S., L’impressionnisme et son époque : dictionnaire international., Paris, Monnier, 1978.

SCHURR G., CABANNE, P., Dictionnaire des petits maîtres de la peinture : 1820-1920, Paris, Éditions de l’Amateur, 2014.

Pour citer

(2025). “Jupe tubulaire de femme”, Mars Imperium (https://marsimperium.org/jupe-tubulaire-de-femme?parcours=144), page consultée le 3 mars 2025, RIS, BibTeX.